突然の訃報で葬儀に参列することになり、「袱紗の包み方は右前?左前?」「受付でどうやって渡すの?」と焦っていませんか?マナー違反をして恥をかきたくない、故人や遺族に失礼があってはいけないという不安でいっぱいかもしれません。

実は、慶事と弔事で包み方が逆になるため、間違えると失礼にあたる可能性があります。袱紗の色選びや渡し方にも明確なルールがあり、知らないままでは不安が消えません。

この記事では、豊富な調査に基づき袱紗の正しい包み方と向き、受付での渡し方のマナー、適切な袱紗の選び方、購入場所と価格相場、袱紗がない場合の緊急対処法まで、必要な情報を網羅しています。

この記事を読めば、袱紗の使い方に関する不安がすべて解消され、自信を持って葬儀に参列できるようになります。マナー違反を心配することなく、故人や遺族への敬意を適切に表すことができるでしょう。

結論から言えば、弔事では**「右前(右開き)」が正しく、紫色か黒色の無地を選べば間違いありません。初めての方には金封袱紗が最適で、袱紗がなくてもハンカチで代用可能**です。

袱紗の包み方|葬儀での正しい向きと手順

弔事は「右前(右開き)」が正しい向き

葬儀などの弔事で袱紗を使用する際、最も重要なのが包む向きです。弔事では**「右前(右開き)」**が正しい作法とされています。

右前(右開き)とは:最後に右側を折ることで、右側が表面に来る状態を指します。この包み方により、開く際に右側から開けることになります。

慶事(結婚式など)では**「左前(左開き)」**となり、弔事とは逆の向きになるため、混同しないよう注意が必要です。「弔事は右」と覚えておくと間違いありません。

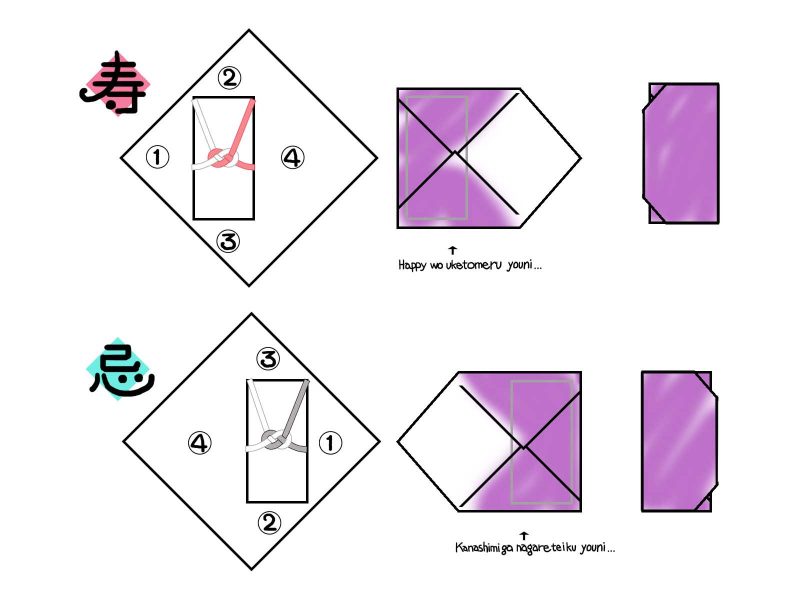

香典を包む正しい手順(左→下→上→右)

風呂敷タイプの袱紗で香典を包む場合、以下の手順で行います。

📋 包み方の手順:

- 袱紗を広げ、中央よりやや左寄りに香典を置く

- 左側を折る:香典の中央に向かって折りたたむ

- 下側を折る:香典を覆うように上に折り上げる

- 上側を折る:香典を覆うように下に折り下げる

- 右側を折る:最後に右側を折って完成(右前の状態)

⚠️ 間違えやすいポイント:

- 慶事と弔事では折る順序が逆になる

- 香典を中央に置きすぎると包みにくくなる

- 左右を間違えると慶事の包み方になってしまう

爪付き袱紗の場合は、同じ手順で包んだ後、爪でしっかりと留めます。台付き袱紗は、台の上に香典を乗せてから同様に包みます。

慶事と弔事の包み方の違い

袱紗の包み方は、慶事と弔事で明確に異なります。間違えると失礼にあたるため、しっかり区別しておきましょう。

| 項目 | 弔事(葬儀・法事) | 慶事(結婚式・お祝い) |

|---|---|---|

| 向き | 右前(右開き) | 左前(左開き) |

| 折る順序 | 左→下→上→右 | 右→下→上→左 |

| 色 | 紫・黒・紺・グレー | 赤・朱色・ピンク・金 |

| 最後に折る側 | 右側 | 左側 |

✅ 覚え方のコツ:

- 弔事は「右」、慶事は「左」

- 弔事は寒色系、慶事は暖色系

- 紫色のみ慶弔両用で使える

金封袱紗(挟み袱紗)の使い方

金封袱紗は、香典を挟むだけで使える最も簡易的なタイプの袱紗です。包み方を覚える必要がないため、初めて葬儀に参列する方に特におすすめです。

📝 使い方の手順:

- 金封袱紗を開く

- 指定されたポケット部分に香典を挟む

- 袱紗を閉じる

- 受付では開いて香典を取り出し、袱紗の上に置いて渡す

金封袱紗のメリット:

- 包み方を覚える必要がない

- 香典の出し入れがスムーズ

- 向きを間違える心配がない

- コンパクトで持ち運びやすい

- 価格が手頃(1,000円〜2,000円程度)

現在、葬儀に参列する一般の方の大多数が金封袱紗を使用しています。特別な格式を求められる場合を除き、金封袱紗で十分に礼儀を尽くすことができます。

香典の渡し方|受付での袱紗マナー

受付での香典の正しい渡し方

葬儀の受付で香典を渡す際には、決まった作法があります。袱紗から香典を取り出し、袱紗の上に香典を乗せた状態で渡すのが正式なマナーです。

📋 渡し方の手順:

- 受付に到着したら、袱紗から香典を取り出す

- 香典を袱紗の上に置く

- 相手から見て表書きが読める向きに整える

- 両手で丁寧に差し出す

- 「この度はご愁傷様でございます」と一言添える

⚠️ やってはいけないこと:

- 香典を直接手渡しする

- 表書きの向きが逆のまま渡す

- 袱紗をバッグにしまったまま香典だけ出す

- 片手で渡す

袱紗の上に香典を乗せて渡すことで、金銭を直接扱わないという配慮を示しています。この所作が弔事における基本的な礼儀作法です。

表書きの向きと丁寧な所作

香典を渡す際、表書きの向きは非常に重要です。受付の方が香典を受け取った際、すぐに内容を確認できるよう配慮します。

✅ 正しい向き:

- 受付の方から見て、表書き(「御霊前」「御香典」など)が正しく読める向き

- 自分から見ると、表書きが逆さまになる状態

📝 丁寧な所作のポイント:

- ゆっくりとした動作で行う

- 袱紗から香典を取り出す際、乱雑にならないよう注意

- 香典を袱紗の上に置く際、中央に丁寧に配置

- 両手で差し出す際、袱紗ごと持ち上げる

- 受付の方が受け取りやすい高さで差し出す

受付での所作は、故人や遺族への敬意を表す大切な機会です。慌てず、落ち着いて丁寧に行いましょう。

台付き袱紗の渡し方

台付き袱紗は、香典を乗せる台がついているタイプの袱紗です。受付での受け渡しがより安定し、格式高い印象を与えることができます。

📋 台付き袱紗での渡し方:

- 袱紗を開き、台の上に乗った香典を取り出す

- 台ごと香典を持ち、相手から見て表書きが読める向きに整える

- 台を両手で持ち、丁寧に差し出す

- 受付の方が台ごと受け取るか、香典のみ受け取る

台付き袱紗は、不祝儀袋を安定して乗せられるため、受け渡しの際に香典が傾いたり滑ったりする心配がありません。格式を重んじる葬儀や、高額の香典を包む場合に特に適しています。

通常の袱紗でも十分ですが、頻繁に葬儀に参列する機会がある方は、台付き袱紗を一つ持っておくと便利です。

葬儀用袱紗の選び方

弔事用の色選び|紫・黒を選ぶ理由

葬儀で使用する袱紗は、色が最も重要な選択基準です。弔事では寒色系の袱紗を使用するのがマナーとされています。

🎨 弔事に適した色:

- 紫色:慶弔両用で使える万能色。一つだけ持つなら紫色が最適

- 黒色:弔事専用。最もフォーマルで格式高い

- 紺色:弔事で使用可能。落ち着いた印象

- グレー:弔事で使用可能。控えめで上品

紫色を選ぶメリット:

- 慶事(結婚式など)でも使用できる

- 男女問わず使える

- 年齢を問わず長く使える

- 一つ持っておけば冠婚葬祭全般に対応できる

黒色を選ぶ場合:

- 弔事専用となるため、慶事では使用不可

- 葬儀や法事にのみ参列する機会が多い方に適している

- 最も格式高い印象を与える

❌ 避けるべき色:

- 赤・ピンク・オレンジなどの暖色系(慶事用)

- 金・銀などの華やかな色(慶事用)

- 明るいパステルカラー(弔事には不適切)

初めて袱紗を購入する方は、紫色の無地を選んでおくのが最も無難で実用的な選択です。

袱紗のデザイン|無地が基本

袱紗のデザインは、無地のものが基本であり、最も汎用性が高い選択です。特に初めて袱紗を購入する方や、慶弔両用で使いたい方には無地をおすすめします。

✅ 無地を選ぶメリット:

- どんな場面でも使える

- 宗派や地域の慣習を問わない

- シンプルで品がある

- 年齢や性別を問わず使える

- 価格が比較的安価

柄入りの袱紗を選ぶ場合:

- 慶事用か弔事用かを明確に確認する

- 弔事用の柄は控えめなものが一般的(幾何学模様、市松模様など)

- 華やかな花柄や鮮やかな刺繍は慶事用なので葬儀では避ける

⚠️ 避けるべきデザイン:

- 派手な花柄や動物柄

- キャラクターデザイン

- ラメやビーズなどの装飾が多いもの

- カジュアルな印象のプリント柄

袱紗は故人への敬意を表す道具であるため、控えめで上品なデザインを選ぶのが基本です。迷った場合は無地を選んでおけば間違いありません。

袱紗の種類と形状による違い

袱紗には形状によって複数のタイプがあり、それぞれ使い勝手や格式が異なります。

| 種類 | 特徴 | 使いやすさ | 格式 | 価格帯 |

|---|---|---|---|---|

| 風呂敷タイプ | 正方形の布。伝統的な形式 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 2,000円〜 |

| 爪付き袱紗 | 留める爪がついている | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 1,500円〜 |

| 台付き袱紗 | 香典を乗せる台がついている | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 2,000円〜 |

| 金封袱紗 | 挟むだけで使える簡易型 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 1,000円〜 |

📝 各タイプの詳細:

風呂敷タイプ(正式な袱紗):

- 最も伝統的で格式高い

- 包み方の作法を知っている必要がある

- 正式な場面や格式ある葬儀に適している

- 他の用途にも応用可能(物を包む、敷物にするなど)

爪付き袱紗:

- 包みを留める爪がついており、香典がずれにくい

- 移動中も安心して持ち運べる

- 包み方は風呂敷タイプと同じだが、留めやすい

台付き袱紗:

- 香典を安定して乗せられる

- 受付での受け渡しがスムーズ

- 高額の香典を包む際に特に適している

金封袱紗(挟み袱紗):

- 最も使いやすく実用的

- 包み方を覚える必要がない

- 初心者に最適

- 一般的な葬儀で最も多く使われている

🎯 選び方のポイント:

- 初めての方・使いやすさ重視:金封袱紗

- 格式重視・伝統的な作法:風呂敷タイプ

- 安定性重視:台付き袱紗

- 持ち運び重視:爪付き袱紗または金封袱紗

一般的な葬儀であれば、金封袱紗で十分に礼儀を尽くすことができます。特別なこだわりがない限り、使いやすさを優先して選ぶのが実用的です。

袱紗の購入場所と価格相場

オンラインショップ(Amazon・楽天)での購入

Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどのオンラインショップは、袱紗を購入する最も手軽で便利な方法です。幅広い価格帯と種類から選べるため、自分に合った袱紗を見つけやすいのが特徴です。

🛒 オンライン購入のメリット:

- 24時間いつでも購入可能

- ユーザーレビューで品質を確認できる

- 価格比較が簡単で、お得に購入できる

- 自宅に配送されるため、店舗に行く手間が不要

- 品揃えが豊富で、デザインや機能を比較しやすい

選ぶ際のチェックポイント:

- 「弔事用」または「慶弔両用」の表記を確認

- 商品説明で色(紫・黒)を確認

- レビュー評価が高いもの(★4以上)を選ぶ

- 素材(ちりめん、ポリエステルなど)を確認

- サイズ(一般的な香典袋が入るか)を確認

⚠️ 注意点:

- 写真と実物の色味が若干異なる場合がある

- 到着まで数日かかるため、急ぎの場合は不向き

- 触り心地や質感は実物を見るまで分からない

人気の価格帯:1,000円〜2,000円程度のちりめん素材の金封袱紗が、品質と価格のバランスが取れており人気です。

専門店(仏具店)での購入メリット

仏具店や百貨店の仏具売り場で袱紗を購入するメリットも多くあります。特に、品質や作法にこだわりたい方には適しています。

🏪 専門店購入のメリット:

- 実物を手に取って確認できる(色・質感・サイズ)

- 専門スタッフに相談しながら選べる

- 宗派や地域の習慣に合った適切な袱紗をアドバイスしてもらえる

- 高級素材(絹100%など)の品揃えが豊富

- 当日持ち帰りができる

専門店が向いている場合:

- 伝統的な作法や格式にこだわりたい

- 高級な刺繍入りの袱紗を探している

- 家系の仏具として長く使える品質のものが欲しい

- 地域の慣習に合ったものを確実に選びたい

価格帯:専門店では、3,000円〜5,000円以上の本格的な袱紗が中心です。正絹(しょうけん)製や老舗ブランドの袱紗など、長く使える高品質なものを選べます。

100円ショップでの緊急購入

急な葬儀参列で時間がない場合、**100円ショップ(ダイソー、セリアなど)**でも袱紗を購入できます。2025年現在も、110円〜330円で弔事用の金封袱紗が販売されています。

💰 100円ショップの袱紗:

- 価格:110円〜330円(税込)

- 種類:無地の慶弔両用(紫色)、弔事用(黒)が主流

- 店舗:ダイソー、セリア、キャンドゥなど

- 品質:緊急用・最低限の使用には十分

✅ こんな時に便利:

- 急な訃報で時間がない

- 一度きりの使用予定

- 予算を最小限に抑えたい

- 近くに仏具店がない

⚠️ 注意点:

- 生地が薄いものもある

- 縫製が粗い場合がある

- 高級感はない

- 頻繁な使用には向かない

100円ショップの袱紗でも、マナー違反になることはありません。ただし、頻繁に葬儀に参列する機会がある方や、長く使いたい方は、1,000円以上のしっかりした袱紗を購入することをおすすめします。

価格帯別おすすめの選び方

袱紗の価格帯は幅広く、用途や予算に応じて選ぶことができます。以下の価格帯別の特徴を参考に、自分に合った袱紗を選びましょう。

| 価格帯 | 特徴 | おすすめの人 | 素材 |

|---|---|---|---|

| 110円〜330円 | 100円ショップ品。緊急用 | 一度きりの使用、急ぎの場合 | ポリエステル |

| 1,000円〜2,000円 | 最もコストパフォーマンスが高い | 初めて購入する方、一般的な使用 | ちりめん、ポリエステル |

| 2,000円〜3,000円 | 品質と価格のバランスが良い | 頻繁に使用する方、品質重視 | ちりめん、レーヨン |

| 3,000円〜5,000円 | 高品質・長期使用向け | 家系の仏具として使いたい方 | 正絹、高級ちりめん |

| 5,000円以上 | 老舗ブランド・伝統工芸品 | 最高品質を求める方、茶道経験者 | 正絹100%、京都産など |

🎯 シーン別のおすすめ:

初めて袱紗を購入する方:

- 価格帯:1,000円〜2,000円

- タイプ:金封袱紗(挟み袱紗)

- 色:紫色(慶弔両用)

- 素材:ちりめん

頻繁に葬儀に参列する方:

- 価格帯:2,000円〜3,000円

- タイプ:台付き袱紗または爪付き袱紗

- 色:黒色または紫色

- 素材:ちりめん、レーヨン

格式や品質を重視する方:

- 価格帯:3,000円以上

- タイプ:風呂敷タイプまたは台付き袱紗

- 色:紫色または黒色

- 素材:正絹(しょうけん)

緊急で今すぐ必要な方:

- 価格帯:110円〜330円

- 購入場所:100円ショップ

- タイプ:金封袱紗

- 色:紫色または黒色

💡 コストパフォーマンス重視なら:1,000円〜2,000円の価格帯で、紫色の金封袱紗を選ぶのが最も実用的です。慶弔両用で使えるため、結婚式などのお祝い事にも対応でき、一つ持っておけば長く使えます。

袱紗がない場合の対処法

ハンカチでの代用方法と注意点

急な葬儀参列で袱紗を用意できない場合は、無地のハンカチで代用することができます。袱紗の本来の役割は「香典を丁寧に扱う」ことと「汚れから守る」ことですので、この目的を果たせるものであれば代用可能です。

✅ 代用に適したハンカチ:

- 黒・紺・紫・グレーなどの落ち着いた色

- 無地またはシンプルな柄

- 清潔でアイロンがかかっているもの

- ある程度の大きさがあるもの(40cm×40cm以上)

❌ 代用に不適切なハンカチ:

- 派手な色や柄のもの(赤・ピンク・オレンジなど)

- 光沢のある華やかな素材

- キャラクターデザイン

- タオル地のカジュアルなもの

- 汚れやシワが目立つもの

⚠️ 注意点:

- ハンカチでも包み方の基本は同じ(弔事は右前・右開き)

- できる限り専用の袱紗を用意することが望ましい

- 頻繁に葬儀に参列する場合は、袱紗を一つ持っておくべき

ハンカチで代用する場合でも、丁寧に包み、受付では礼儀正しく渡せば失礼にはなりません。参列者の誠意が最も重要です。

代用時の包み方

ハンカチで香典を包む際も、正式な袱紗と同じ包み方を守ります。弔事では**「右前(右開き)」**で包むことが基本です。

📋 ハンカチでの包み方手順:

- ハンカチを広げ、中央よりやや左寄りに香典を置く

- 左側を折る(香典の中央に向かって)

- 下側を折る(上に折り上げる)

- 上側を折る(下に折り下げる)

- 右側を折る(最後に右側を折って右前の状態にする)

ハンカチの場合、留め具がないため、折り込んだ部分がずれないよう注意が必要です。バッグに入れる際は、折り目が開かないよう丁寧に扱いましょう。

緊急時の対応マナー

袱紗もハンカチも用意できない緊急の場合でも、受付で香典を渡すことは可能です。ただし、以下のマナーを守ることが重要です。

📝 袱紗なしで渡す場合のマナー:

- 香典を丁寧に両手で持つ

- 受付の方に「申し訳ございません。袱紗を用意できず」と一言添える

- 表書きが相手から見て読める向きで渡す

- できるだけ丁寧な所作を心がける

🎯 今後のために:

- 葬儀後、できるだけ早く袱紗を購入しておく

- 100円ショップでも購入できるので、常備しておくと安心

- 紫色の金封袱紗を一つ持っておけば、慶弔両用で使える

袱紗は1,000円〜2,000円程度で購入でき、一度購入すれば長く使えます。いざという時のために、一つ用意しておくことをおすすめします。

袱紗の歴史と役割

袱紗の由来と冠婚葬祭での意味

**袱紗(ふくさ)**は日本の伝統的な文化に深く根ざしたアイテムで、その起源は古く、もともとは貴重品や宝物を収めた箱の上に掛けられていた風呂敷でした。

📜 袱紗の歴史的変遷:

- 起源:貴重品を収めた箱の上に掛けられた風呂敷

- 発展:贈答品を運ぶ際の汚れや日焼け防止として使用されるように

- 洗練:一枚の布地から、裏地付きの絹製で四方に亀房(きぼう)と呼ばれる房がついたものへ

- 儀礼化:慶弔行事で金品を贈る際の儀礼や心遣いを表す道具として確立

- 現代:不祝儀袋を包むサイズに変化し、日常的に使われる

🎯 袱紗の役割:

- 物理的な保護:贈り物を汚れや傷から守る

- 敬意の表現:贈り物を丁寧に扱うという礼儀の姿勢を示す

- 心遣いの象徴:相手への配慮と尊重を形にする

現代では、江戸時代の時代劇でよく見られる「越後屋がお代官様に小判(賄賂)を渡す」シーンのような大きな風呂敷ではなく、香典袋を包む小さなサイズが一般的です。

袱紗は単なる実用品ではなく、**日本の「物を大切に扱う文化」と「相手への敬意を形にする文化」**を体現した伝統的な礼法道具として、現在も冠婚葬祭全般で重要な役割を果たしています。

慶事と弔事での袱紗の違い

袱紗は慶事(お祝い事)と弔事(お悔やみ事)で明確に使い分けられており、色・包み方・柄などに違いがあります。

| 項目 | 慶事 | 弔事 |

|---|---|---|

| 色 | 暖色系(赤・朱色・ピンク・金) | 寒色系(紫・黒・紺・グレー) |

| 包み方 | 左前(左開き) | 右前(右開き) |

| 折る順序 | 右→下→上→左 | 左→下→上→右 |

| 柄 | 華やかな柄(鶴・亀・花など) | 控えめな柄または無地 |

| 用途 | 結婚式・出産祝い・新築祝いなど | 葬儀・法事・お悔やみなど |

🎨 紫色の特別性:

- 紫色のみ慶弔両用で使用可能

- 格式が高く、上品な印象

- 一つだけ持つなら紫色が最も実用的

- 男女・年齢を問わず使える

📝 使い分けの基本:

- 慶事と弔事で袱紗を使い分けることで、場面に応じた敬意を表現

- 間違えると失礼にあたるため、色と包み方を確認することが重要

- 迷った場合は紫色の無地を選ぶのが無難

袱紗の色や包み方の違いは、日本の伝統的な礼儀作法の一部です。これらの作法を守ることで、相手への配慮と敬意を適切に示すことができます。

茶道の袱紗と葬儀用袱紗の違い

茶道で使われる袱紗と葬儀で使われる袱紗には、用途や形状において明確な違いがあります。同じ「袱紗」という名称でも、目的が全く異なるため注意が必要です。

| 項目 | 茶道の袱紗 | 葬儀用袱紗 |

|---|---|---|

| 用途 | 茶道具を清める、茶器を扱う | 香典(不祝儀袋)を包む |

| 形状 | 正方形(約30cm四方)、袋状ではない | 金封袱紗などの袋状が主流 |

| 色 | 季節や格式で変わる、色彩豊か | 紫・黒などの落ち着いた色 |

| 素材 | 絹、麻など | ちりめん、ポリエステルなど |

| 購入場所 | 茶道具専門店 | 仏具店、ネット通販、100円ショップ |

🍵 茶道の袱紗の特徴:

- 茶道具(棗、茶杓など)を清めるために使用

- 季節に応じて色や柄を変える(春は桜、夏は涼しげな色など)

- 薄手で柔らかい素材が多い

- 正方形の一枚布で、袋状にはなっていない

⚪ 共通する精神:

- どちらも「物を丁寧に扱う」という日本の伝統的な精神に基づく

- 相手や対象への敬意を形にする道具

- 美しい所作を大切にする文化の表れ

茶道の経験がある方が葬儀に参列する際は、茶道用の袱紗をそのまま使用せず、必ず弔事用の袱紗を用意しましょう。色や形状が異なるため、茶道用では不適切です。

葬儀の袱紗に関するよくある質問

- 袱紗がない場合はどうすればいい?

-

急な葬儀で袱紗を用意できない場合は、無地の黒・紺・紫・グレーのハンカチで代用できます。包み方は袱紗と同じく「右前(右開き)」で、左→下→上→右の順に折ります。派手な色や柄、キャラクターデザインのハンカチは避けてください。どうしても適切なものがない場合は、受付で丁寧に香典を両手で渡し、「袱紗を用意できず申し訳ございません」と一言添えれば失礼にはなりません。

- 金封袱紗と通常の袱紗はどう使い分ける?

-

金封袱紗(挟み袱紗)は香典を挟むだけで使える簡易型で、初心者や一般的な葬儀に最適です。包み方を覚える必要がなく、現在最も多く使われています。通常の袱紗(風呂敷タイプ)は格式高い場面に適していますが、包み方の作法を知っている必要があります。特別なこだわりがない限り、金封袱紗で十分に礼儀を尽くせます。

- 葬儀以外の法事でも袱紗は必要?

-

四十九日法要や一周忌などの法事でも、袱紗を使用するのが基本マナーです。ただし、三回忌以降の法要では簡略化されることもあります。初めて訪問する家や格式ある家では、三回忌以降でも袱紗を使うのが無難です。迷った場合は丁寧な方を選択するのが良いでしょう。

- 袱紗の向きを間違えたらどうなる?

-

袱紗の向きを間違えても、すぐに気づいて直せば大きな問題にはなりません。受付の方も理解してくれることが多いです。ただし、弔事で慶事の包み方(左前)をすると失礼にあたるため、弔事は右前(右開き)をしっかり覚えておくことが大切です。不安な場合は、金封袱紗を使えば向きを間違える心配がありません。

- 紫色の袱紗は本当に慶弔両用?

-

はい、紫色は唯一慶弔両用で使える万能色です。結婚式などの慶事でも、葬儀などの弔事でも使用できるため、一つだけ袱紗を持つなら紫色が最も実用的です。男女・年齢を問わず使えるため、長く使える色としても人気があります。ただし、包み方は慶事と弔事で異なるため、向きには注意が必要です。

まとめ:葬儀の袱紗マナーの要点

葬儀で使用する袱紗は紫色か黒色の無地が基本で、弔事では**「右前(右開き)」で包みます**。包む手順は左→下→上→右の順です。初めての方には、挟むだけで使える金封袱紗が最も使いやすくおすすめです。

香典は袱紗に包んで持参し、受付では袱紗から取り出して袱紗の上に乗せ、表書きが相手から読める向きで丁寧に渡します。袱紗がない場合は、無地の落ち着いた色のハンカチで代用できます。

購入場所は、Amazon・楽天などのネット通販、仏具店、100円ショップなど多様です。価格は1,000円〜2,000円程度が品質と価格のバランスが良く、紫色を選べば慶事にも使えて便利です。

袱紗は単なる道具ではなく、物を丁寧に扱う心と弔意を表す心遣いの象徴です。形式だけでなく、その精神を理解して使用することが、本当の意味でのマナーといえるでしょう。