身内に不幸があり、葬儀に参列しなければならないのに「バイトだから休めないのでは」「給料はどうなるんだろう」と不安で職場に連絡できず、悩んでいませんか。突然の出来事で混乱している中、上司にどう伝えればいいか分からず、時間だけが過ぎていく焦りと恐怖。

実は、忌引き休暇は 労働基準法で義務付けられていない ため、職場によって対応が大きく異なります。最新の労働実態調査では、非正規雇用の 27.7%は制度そのものが存在せず、有給で取得できるのはわずか27.3%という厳しい現実があります。

本記事では、豊富な調査データと法的観点に基づいて、アルバイト・パートが葬式で休む際の具体的な連絡方法と例文、必要な 証明書類の入手方法、そして「休めない」と言われた場合の 実践的な対処法 まで詳しく解説します。

この記事を読めば、正しい手順で職場に連絡し、必要な休暇を取得して、大切な人を心を込めて送り出す時間を確保できます。実は、非正規雇用でも約半数は何らかの形で忌引き休暇が取得でき、取れない場合でも複数の代替手段があるのです。

アルバイト・パートでも忌引き休暇は取れる?

忌引き休暇の基本知識

忌引き休暇とは何か

忌引き休暇(弔事休暇)とは、身内に不幸があった際に、葬儀への参列や準備のために会社から与えられる特別な休暇のことです。一般的には 慶弔休暇 の一種として位置づけられています。

法律上の位置づけ

重要なポイントは、忌引き休暇は 労働基準法で法的に義務付けられた制度ではない ということです。有給休暇は労働基準法によってすべての労働者に権利が保障されていますが、忌引き休暇は各企業が就業規則で独自に定めている「法定外休暇」に分類されます。

そのため、以下のすべてが企業の裁量に委ねられています:

📋 企業が決定できる項目:

- 制度の導入の有無

- 休暇の対象となる親族の範囲

- 取得可能な日数

- 休暇期間中の給与の取り扱い(有給・無給)

アルバイト・パートの適用実態

名寄市の労働実態調査によると、非正規雇用における忌引き休暇の実態は以下の通りです:

| 制度状況 | 非正規職員の割合 |

|---|---|

| 有給で制度あり | 27.3% |

| 無給で制度あり | 20.1% |

| 制度なし | 27.7% |

| 未回答・その他 | 24.9% |

このデータから、非正規雇用の 約半数(47.4%)は何らかの形で忌引き休暇制度が適用 されていますが、27.7%は制度そのものが存在しない という実態が明らかになっています。

取得できる可能性と条件

職場によって対応が異なる理由

忌引き休暇が法律で義務付けられていないため、雇用形態によって適用条件が大きく異なる ことが一般的です。正社員には適用されるがアルバイト・パートには適用されない、または条件付きで適用されるケースが多く見られます。

就業規則の確認方法

自分の職場で忌引き休暇が取得できるかどうかを確認するには、以下の方法があります:

✅ 確認すべき項目:

- 雇用契約書や労働条件通知書の「休暇」の項目

- 就業規則(従業員10人以上の事業場では作成義務あり)

- パート・アルバイト用の就業規則(正社員とは別に設けられている場合がある)

- 上司や店長に直接確認

取得できる3つのパターン

アルバイト・パートへの忌引き休暇の適用は、主に以下のパターンに分類されます:

パターン1:適用対象外(制度なし)

就業規則において「本制度は正社員にのみ適用し、パートタイマー・アルバイト従業員は対象外とする」と明記されているケースです。この場合、忌引き休暇としては取得できませんが、有給休暇や無給の欠勤で対応することになります。

パターン2:条件付き適用

制度の適用対象に含めるものの、以下のような条件を設けているケースです:

- 週の所定労働時間が○時間以上の者

- 月間○日以上の勤務実績がある者

- 勤続年数が半年以上の者

条件を満たせば忌引き休暇を取得できますが、条件を満たさない場合は適用対象外となります。

パターン3:正社員と同様に適用

雇用形態にかかわらず、全従業員に一律で適用するケースです。ただし、取得可能な日数や有給・無給の取り扱いは正社員と異なる場合があります。

葬式でバイト休む|連絡方法と例文

バイト先への連絡タイミングと手段

いつ連絡すべきか

身内に不幸があった場合、できるだけ早く職場に連絡 することが最も重要です。理想的な連絡タイミング:

⏰ 連絡のタイミング:

- 不幸があったことを知った時点ですぐに連絡(夜間・早朝を除く)

- 葬儀日程が未定でも、まずは不幸があったことを伝える

- 日程が決まり次第、改めて具体的な休暇期間を連絡

連絡手段の優先順位

基本的には 電話が最も確実 ですが、職場の通常連絡手段に従うことも重要です:

📱 連絡手段の優先順位:

- 電話:最も確実で緊急性が伝わりやすい

- LINE・メール:職場で日常的に使用している場合

- 対面:勤務中に不幸を知った場合

深夜や早朝の場合は、常識的な時間(朝7時以降、夜9時まで)になってから連絡するか、LINEやメールで先に連絡を入れ、翌朝に改めて電話する方法もあります。

誰に連絡するべきか

連絡先の優先順位を明確にしておきましょう:

👤 連絡先の優先順位:

- 直属の上司・店長:最優先で連絡

- シフト管理者:シフト制の場合

- 他のスタッフ:上司に連絡がつかない場合の伝言依頼

【電話】連絡例文とポイント

基本的な電話連絡の例文

葬儀日程が決まっている場合の基本的な連絡例文です:

お世話になっております。○○です。

突然のご連絡で申し訳ございません。

昨日、祖母が亡くなりまして、

葬儀のため○月○日(○曜日)から○日(○曜日)まで

お休みをいただきたいのですが、可能でしょうか。

葬儀は○日に行われる予定です。

急なお願いで大変申し訳ありませんが、

よろしくお願いいたします。葬儀日程が未定の場合の例文

日程がまだ決まっていない場合は、まず不幸があったことを伝え、詳細は後ほど連絡する旨を伝えます:

お世話になっております。○○です。

昨晩、父が急逝しまして、

葬儀に参列する必要があります。

葬儀の日程はまだ決まっていないのですが、

決まり次第すぐにご連絡いたします。

○日から○日頃の間で数日お休みをいただくことになるかと思います。

急なご連絡となり申し訳ございませんが、

よろしくお願いいたします。緊急時(当日連絡)の例文

当日の朝に連絡する場合は、より端的に伝えます:

お世話になっております。○○です。

本日のシフトについてご連絡しました。

実は昨晩、祖父が亡くなりまして、

本日から葬儀の準備があり、

急で大変申し訳ないのですが、

本日と明日の○日、お休みをいただけないでしょうか。

シフトの代わりを探すことも試みましたが、

急なためご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。電話で伝えるべき内容

電話連絡の際には、以下の情報を明確に伝えましょう:

📞 伝えるべき内容:

- 不幸があったこと:「身内に不幸があり」「祖父が亡くなり」

- 故人との関係:祖父母、父母、兄弟姉妹など

- 休む期間:「○月○日から○月○日まで」と具体的に

- 葬儀の概要:日時と場所(決まっている場合)

- お詫びの言葉:「急なご連絡で申し訳ございません」

【LINE・メール】連絡例文とポイント

LINE連絡の例文

職場でLINEを日常的に使用している場合の例文です:

お疲れ様です、○○です。

急なご連絡で申し訳ございません。

昨日、祖母が亡くなりました。

葬儀のため、以下の日程でお休みをいただきたいです。

・○月○日(○)〜○月○日(○)

葬儀は○日に行われます。

急なお願いで大変申し訳ございませんが、

ご対応いただけますと幸いです。

後ほどお電話でもご連絡させていただきます。

よろしくお願いいたします。メール連絡の例文

メールで連絡する場合は、件名を明確にし、必要な情報を簡潔にまとめます:

件名:忌引き休暇のお願い(○○)

○○店長

お世話になっております。

アルバイトの○○です。

突然のご連絡で申し訳ございません。

○月○日に父が急逝いたしました。

つきましては、葬儀参列のため、

以下の期間でお休みをいただきたく存じます。

【休暇希望期間】

○月○日(○曜日)〜○月○日(○曜日)

【葬儀日程】

○月○日(○曜日)午後

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、

ご配慮いただけますと幸いです。

なお、本日中に改めてお電話でもご連絡させていただきます。

何卒よろしくお願いいたします。

○○(氏名)文章連絡の注意点

LINE・メールで連絡する際の重要なポイント:

💡 文章連絡のポイント:

- 電話でのフォロー:可能な限り後から電話で直接話す

- 簡潔に:長文は避け、必要な情報を端的に伝える

- 件名を明確に:メールの場合は「忌引き休暇のお願い」など

- 返信を確認:相手が内容を確認したか必ず確認する

上司に連絡がつかない場合の対処法

他のスタッフへの伝言方法

直属の上司に連絡がつかない場合は、他のスタッフに伝言を依頼します:

【他スタッフへの伝言例】

お疲れ様です、○○です。

店長に連絡がつかないのですが、

実は身内に不幸があり、急遽お休みをいただきたいのです。

○月○日から○日まで休ませていただきたいと

店長にお伝えいただけないでしょうか。

私からも改めて連絡いたします。

急なお願いで申し訳ありませんが、

よろしくお願いいたします。複数の連絡手段を併用する

確実に連絡を届けるため、複数の手段を組み合わせます:

🔄 併用すべき連絡手段:

- 電話 + LINE/メール:電話がつながらない場合でも記録が残る

- 上司 + 他スタッフ:伝言を依頼しつつ上司にも直接連絡を試みる

- 複数回の連絡:1回で連絡がつかない場合は時間を空けて再度連絡

アルバイト・パートの忌引き休暇|取得日数と給与

親族関係別の一般的な休暇日数

続柄別の標準日数

多くの企業で設定されている忌引き休暇の標準的な日数は以下の通りです:

| 故人との続柄 | 一般的な忌引き休暇期間 | 親等 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 7日〜10日間 | 0親等 |

| 父母(実親・義親) | 7日〜10日間 | 1親等 |

| 子 | 7日〜10日間 | 1親等 |

| 兄弟・姉妹 | 3日〜5日間 | 2親等 |

| 祖父母(実・義) | 3日〜5日間 | 2親等 |

| 孫 | 1日 | 1親等 |

| おじ・おば | 1日 | 3親等 |

| 甥・姪 | 1日 | 3親等 |

この日数はあくまで 正社員を基準とした相場 であり、企業によって異なります。一般的に、忌引き休暇の対象は 3親等以内 の親族に限定されることが多く、いとこ(4親等)などは制度の対象外となる場合があります。

アルバイト・パートの実際の取得日数

アルバイト・パートの場合、正社員とは異なる扱いを受けることが一般的です:

⚠️ アルバイト・パートの実態:

- 正社員の 半分程度の日数 が認められることが多い

- 例:祖父母の場合、正社員3日→アルバイト1〜2日

- 最低限必要な日数(葬儀当日のみなど)に限定される場合もある

- 制度そのものが適用されず、有給休暇や欠勤で対応するケースも

遠方の葬儀の場合

葬儀が遠方で行われる場合、移動時間を考慮した日数調整が必要になります:

🚅 遠方葬儀への対応:

- 片道5時間以上の場合:基本日数に1日追加されることがある

- 県外・遠隔地の場合:往復の移動日として1〜2日追加

- 海外の場合:状況に応じて個別相談

遠方の葬儀に参列する場合は、事前に上司に相談し、規定の忌引き日数で足りない場合は 有給休暇との併用 を検討しましょう。

忌引き休暇中の給与はどうなる?

有給・無給の実態データ

忌引き休暇中の給与については、企業によって対応が大きく異なります。名寄市の労働実態調査では、非正規雇用の給与対応の実態が明らかになっています:

| 給与対応 | 非正規職員 | 正規職員 |

|---|---|---|

| 有給で制度あり | 27.3% | 56.7% |

| 無給で制度あり | 20.1% | 21.1% |

| 制度なし | 27.7% | 16.6% |

このデータから、正社員では半数以上(56.7%)が有給で忌引き休暇を取得できる一方、非正規雇用では 27.3%しか有給での取得ができない という格差が存在します。

正社員との格差について

給与対応の格差は以下のような形で現れます:

💰 給与対応の一般的なパターン:

- 有給扱い:通常通りの給与が支払われる(正社員に多い)

- 一部支給:基本給のみ支給される

- 無給扱い:給与が支払われない(アルバイト・パートに多い)

- 有給休暇で対応:忌引き休暇がなく、有給休暇を消化

アルバイト・パートの場合、忌引き休暇制度があっても 無給となるケースが多い 傾向があります。これは、時給制の雇用形態では「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されやすいためです。

事前に確認すべきこと

忌引き休暇を取得する前に、以下の点を確認しておくことをおすすめします:

✅ 確認すべき項目:

- 自分の雇用形態で忌引き休暇制度が適用されるか

- 適用される場合、有給か無給か

- 何日間取得できるか

- 証明書類の提出が必要か

不安な場合は、人事部や上司に事前に確認しておくと、いざという時に慌てずに済みます。

パートでも忌引き証明書は必要?|入手方法を解説

証明書類の提出が求められるケース

なぜ証明が必要なのか

アルバイト・パートでも、忌引き休暇取得の証明として 書類提出を求められる場合 があります。これは不正取得を防ぐための措置であり、特に以下のケースで求められることが多いです:

📄 証明書類が必要となる可能性:

- 長期間(3日以上)の休暇を取得する場合

- 初めて忌引き休暇を取得する場合

- 繁忙期やシフトの都合がつきにくい時期の休暇

- 過去に休暇の取得回数が多い場合

アルバイト・パートの方が求められやすい理由

実務上、正社員よりも アルバイト・パートの方が証明書類の提出を求められる傾向 があります。これは、以下のような背景があります:

- 雇用期間が短く、信頼関係が十分に構築されていない

- 非正規雇用では不正取得のリスクを懸念される

- 正社員と比べて勤務実態の把握が難しい

提出タイミング

証明書類の提出タイミングは、 葬儀後の出勤時 が一般的です。葬儀前に提出を求められることはほとんどありません。ただし、事前に「証明書類は必要ですか?」と確認しておくことで、葬儀中に適切な書類を確保できます。

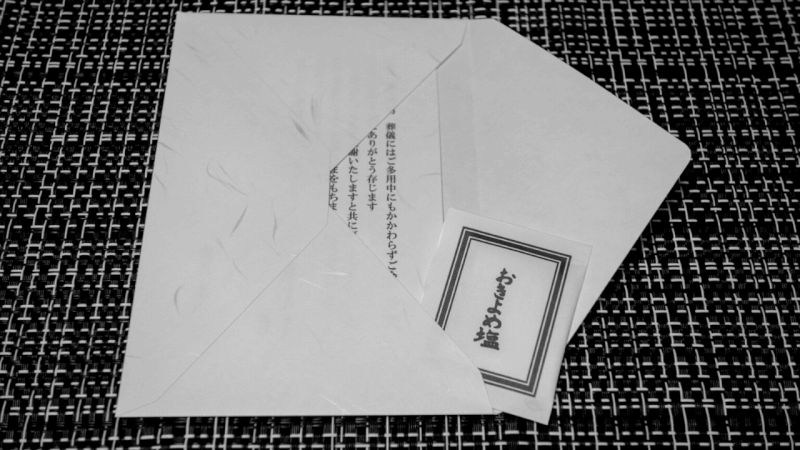

会葬礼状で証明する方法

会葬礼状とは

会葬礼状 は最も入手しやすく、一般的に使用される証明書類です。これは葬儀に参列した人に対して感謝の気持ちを伝える礼状で、以下の情報が記載されています:

✉️ 会葬礼状の記載内容:

- 葬儀が行われた日付

- 故人の氏名

- 喪主の氏名

- 葬儀会社名

これらの情報があれば、忌引き休暇の証明書として十分機能します。

いつ・どこで受け取れるか

会葬礼状は以下のタイミングで受け取ることができます:

📅 受け取りタイミング:

- 通夜・告別式の受付:返礼品と一緒に渡される

- 葬儀終了後:後日郵送される場合もある

- 葬儀社から直接:参列できなかった場合は依頼可能

職場に提出する際は、原本でもコピーでも問題ありません。原本を保管しておきたい場合はコピーを提出しましょう。

家族葬の場合の注意点

家族葬や密葬 など参列者を限定する葬儀形式では、会葬礼状が作成されないこともあります。この場合は、別の証明書類(死亡診断書のコピーや葬儀施行証明書)を用意する必要があります。

その他の証明書類と入手方法

死亡診断書のコピー

死亡診断書(または死体検案書)は故人の死亡を公式に証明する書類で、忌引き休暇の証明として有効です:

📋 死亡診断書の取り扱い:

- 医師または病院から発行される

- 火葬許可証の取得のため、葬儀の初期段階で役所に提出する

- 提出前に必ずコピーを取っておく(原本は返却されない)

- プライバシーに配慮し、死因など不必要な情報は黒塗りにできる

死亡診断書には故人の詳細情報が記載されているため、職場に提出する際は 必要最低限の情報だけを残して他の部分を黒く塗りつぶす ことも可能です。

火葬許可証のコピー

火葬許可証 も証明書として有効です:

🔥 火葬許可証の特徴:

- 役所に死亡届を提出した際に発行される

- 火葬後に 埋葬許可証 となり、納骨の際に必要

- 重要書類のため、原本ではなくコピーを提出する

- 原本は大切に保管(再発行は非常に困難)

葬儀施行証明書の発行依頼

葬儀を行った 葬儀会社に依頼 して、葬儀を実施したことを証明する書類を発行してもらうことも可能です:

📝 葬儀施行証明書の内容:

- 葬儀が行われた日時

- 葬儀会場名

- 故人の氏名

- 喪主の氏名

- 葬儀社名と押印

様式は特に決まっていないため、葬儀社に相談すれば柔軟に対応してもらえます。発行には数日かかる場合があるため、必要な場合は早めに依頼しましょう。

証明書類が入手できない場合

どうしても証明書類が用意できない場合は、以下の対応を検討しましょう:

🆘 証明書がない場合の対応:

- 葬儀社に相談し、葬儀施行証明書の発行を依頼

- 寺院や教会に証明書の発行を依頼

- 状況を上司に説明し、代替案を相談

- 会社によっては信頼関係に基づいて証明書なしで認めるケースもある

「忌引き休暇が取れない」と言われたら

代替手段を検討する

忌引き休暇制度が適用されない、または取得を断られた場合でも、葬儀に参列するための代替手段があります。

有給休暇の利用

有給休暇 は労働基準法で保障された労働者の権利です:

📅 有給休暇の活用:

- 雇用開始から 6か月継続勤務 し、全労働日の 8割以上出勤 していれば取得権利がある

- アルバイト・パートでも条件を満たせば取得可能

- 忌引き休暇の代わりに有給休暇を使用できる

- 給与が支払われるため、経済的負担が少ない

有給休暇がある場合は、忌引き休暇の代替として活用することを検討しましょう。

シフト変更の依頼

シフト制で働いている場合、シフトの変更や交代 を依頼する方法があります:

🔄 シフト変更の手順:

- できるだけ早く上司にシフト変更を相談

- 同僚に代わりを依頼できるか確認

- 後日、代わりに出勤するなど柔軟な対応を提案

- シフト変更が難しい場合は欠勤も検討

欠勤扱いで休む

最終的な手段として、無給の欠勤 で休むことも選択肢です:

⚠️ 欠勤のポイント:

- 給与は支払われない(ノーワーク・ノーペイの原則)

- 事前に上司に事情を説明し、理解を得る

- 可能な限り業務への影響を最小限にする配慮を示す

- 身内の葬儀は正当な理由として認められやすい

欠勤は給与が支払われないため経済的負担はありますが、身内の葬儀という人道的な理由であれば、多くの職場で理解が得られます。

取得を拒否された場合の対処法

就業規則の再確認

忌引き休暇の取得を拒否された場合、まず 就業規則を再確認 しましょう:

📖 確認すべき内容:

- 自分の雇用形態が制度の適用対象に含まれるか

- 対象となる親族の範囲(故人が範囲内か)

- 取得条件(勤続年数、労働時間など)

- 申請方法や必要書類

就業規則に明記されている権利であれば、正当に取得を主張できます。

労働基準監督署への相談

明らかに不当な扱いを受けている場合は、労働基準監督署 に相談することも検討できます:

🏢 相談すべきケース:

- 就業規則に明記されているのに拒否された

- 正社員には認めるがアルバイト・パートには一切認めない(同一労働同一賃金の観点から問題の可能性)

- 嫌がらせや報復的な対応を受けた

労働基準監督署は、各都道府県の労働局に設置されており、無料で相談できます。

同一労働同一賃金の観点

2020年4月から施行された「同一労働同一賃金」の原則により、正社員と非正規雇用労働者との間で 不合理な待遇差 を設けることが禁止されています:

⚖️ 法的保護のポイント:

- 慶弔休暇も「福利厚生」として同一労働同一賃金の対象

- 職務内容が同一または類似する場合、忌引き休暇で格差を設けることは不合理と判断される可能性が高い

- 特に「制度なし」という対応は法的リスクが高い

正社員には忌引き休暇が認められるのにアルバイト・パートには一切認められない場合、法的に問題がある可能性があります。上司に制度の見直しを相談するか、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。

葬式後のバイト復帰|挨拶と対応マナー

復帰初日の挨拶

忌引き休暇を終えて職場に戻った際には、適切な挨拶が求められます。

上司への挨拶

復帰初日には、まず 直属の上司や店長に挨拶 をしましょう:

【上司への挨拶例】

お疲れ様です。

この度は急なお休みをいただき、ありがとうございました。

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

本日から通常通り勤務させていただきますので、

よろしくお願いいたします。💡 挨拶のポイント:

- 簡潔に、1〜2文程度で十分

- 休暇への感謝と業務への影響へのお詫びを伝える

- 長々と説明する必要はない

同僚への挨拶

同僚に対しても、簡単な挨拶をしましょう:

【同僚への挨拶例】

お疲れ様です。

急なお休みでご迷惑をおかけしました。

ありがとうございました。

今日からまたよろしくお願いします。特に シフトを代わってくれた同僚 がいる場合は、個別に感謝の言葉を伝えることが大切です。

過度な謝罪は不要

身内の不幸は誰にでも起こり得ることであり、過度に謝罪する必要はありません。簡潔に感謝とお詫びを伝え、通常業務に戻ることが最も重要です。必要以上に気を使ったり、萎縮したりする必要はありません。

証明書類の提出

提出時の注意点

証明書類の提出が必要な場合は、出勤後すみやかに対応しましょう:

📄 提出時のポイント:

- 出勤初日または指定された期限内に提出

- 原本ではなく コピーを提出 することが一般的

- 封筒に入れて提出するなど、丁寧な扱いを心がける

- 提出時に簡単な挨拶を添える

提出時の言葉の例:

お疲れ様です。

先日の忌引き休暇の証明書類をお持ちしました。

会葬礼状のコピーになります。

ご確認よろしくお願いいたします。個人情報の扱い

証明書類には故人や遺族の個人情報が含まれている場合があります:

🔒 プライバシー保護:

- 死亡診断書の死因など、不必要な情報は黒塗りにしてよい

- 最低限必要な情報(日付、故人名、喪主名)のみ提出

- 個人情報の取り扱いについて不安がある場合は上司に相談

職場に提出する証明書類は、葬儀が実際に行われたことを証明する目的 のみであり、詳細な個人情報まで開示する必要はありません。

よくある質問|アルバイト・パートの忌引き休暇

- 忌引き休暇の規定がない職場でも休めますか?

-

忌引き休暇制度がなくても、有給休暇や無給の欠勤で休むことは可能です。まず上司に事情を説明し、代替案を相談しましょう。身内の葬儀という人道的な理由であれば、多くの職場で理解が得られます。

- バイトを始めたばかりでも忌引き休暇は取れますか?

-

就業規則によって異なります。勤続年数の条件がある場合、条件を満たさないと取得できないこともあります。ただし、条件を満たさない場合でも、上司に相談すれば柔軟に対応してもらえるケースも多いです。

- 義理の親族(配偶者の家族)の葬儀でも休めますか?

-

多くの企業では義理の親族も忌引き休暇の対象に含まれますが、取得可能な日数が実親より少ない場合が一般的です。就業規則で対象範囲を確認しましょう。

- シフトを代わってくれる人が見つからない場合は?

-

自分で代わりを探す努力をした上で、見つからない場合は上司に相談しましょう。身内の葬儀は緊急性が高いため、店舗側でシフト調整をしてもらえる可能性があります。

- 葬儀が終わった後に証明書類を入手し忘れた場合は?

-

葬儀社に連絡して「葬儀施行証明書」の発行を依頼するか、寺院・教会に証明書の発行を依頼できます。どうしても入手できない場合は上司に事情を説明し、相談しましょう。

- パートでも有給の忌引き休暇を要求できますか?

-

就業規則で有給と定められていれば要求できますが、無給と定められている場合は難しいでしょう。ただし、正社員が有給なのにパート・アルバイトのみ無給という場合、同一労働同一賃金の観点から見直しを求めることは可能です。

まとめ

アルバイトやパートでも、身内に不幸があった際は葬儀のために休むことができます。忌引き休暇は法律で義務付けられていないため、職場によって対応が異なりますが、非正規雇用の約半数は何らかの形で制度が適用されています。

最も重要なのは、できるだけ早く職場に連絡することです。電話で直接話すのが確実ですが、LINE・メールでも構いません。休む期間と葬儀の日程を明確に伝え、必要に応じて会葬礼状などの証明書類を準備しましょう。

もし忌引き休暇が取れない場合でも、有給休暇の利用やシフト変更、無給の欠勤など代替手段があります。身内の葬儀という人道的な理由であれば、多くの職場で理解が得られます。大切な人を送り出す時間を確保し、心を込めてお別れをしてください。