お墓を建てる際の 総費用 は地域や選択する墓地のタイプによって大きく変わります。第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)によると、 全国平均は約150万円 ですが、 都心部では300〜400万円 になることも珍しくありません。

この費用には主に以下の要素が含まれます:

費用の構成要素:

- 永代使用料:墓地の場所代(数十万円〜数百万円)

- 墓石購入費:全国平均で約97万円

- 工事費:基礎工事や施工にかかる費用

- 年間管理料:墓地の維持管理のための費用(数千円〜2万円/年)

地域による価格差が大きく、都心部ほど永代使用料が高額になる傾向があります。また、寺院墓地・公営墓地・民間霊園といった墓地の種類によっても費用構成が異なります。

この記事では、お墓を建てる際の費用相場を詳しく解説するとともに、墓地選びのポイントや費用を抑える方法まで、お墓を建てる際に必要な情報を網羅的にお伝えします。

お墓を建てる費用の総額と内訳

全国平均は150万円、都市部では300〜400万円

2024年の「お墓の消費者全国実態調査」によると、 一般墓の平均購入価格は149.5万円 となっています。ただし、この金額は地域によって大きく異なります。

💰 地域別の総費用目安:

- 全国平均:約150万円

- 地方・郊外:100〜200万円

- 地方都市:150〜250万円

- 関西圏:200〜350万円

- 首都圏:300〜500万円

- 東京23区内:400万円〜

この価格差の最大の要因は 永代使用料(土地代) です。都心部では土地の価格が高いため、同じ広さの区画でも地方の数倍の費用がかかります。

近年の傾向として、お墓の平均購入価格は年々下降傾向にあります。2020年の176.2万円から2024年には149.5万円と、約25万円下がっています。これは、継承を前提としない樹木葬や納骨堂などの選択肢が増えたことも影響しています。

永代使用料(土地代)の相場

永代使用料 は、お墓を建てて使用するための 場所代 です。お墓を購入する際に最初に支払う費用となります。

📍 重要なポイント:

「永代」とは、その人(使用者)の 代が続く限り という意味です。本人が亡くなった場合は使用権を手放すか、他の人が継承することになります。これは墓地や霊園の区画の一部を利用するための権利(永代使用権)の代金であり、 土地を購入・所有するわけではありません 。

2024年の調査データによると、永代使用料の 全国平均は約47万円 です。ただし、地域差が非常に大きいのが特徴です。

地域別の永代使用料相場:

- 地方の霊園:10万円〜50万円

- 地方都市:30万円〜80万円

- 都市部の霊園:50万円〜200万円

- 東京23区内:200万円〜500万円以上

この費用は地域や区画の広さに応じて大きく変化します。1区画あたりの費用は都心部が高くなる傾向がありますが、地方ではより広い区画を契約する場合が多いため、必ずしも地方の方が総額で安くなるとは限りません。

また、永代使用料は 一括払いが基本 で、契約後に「永代使用許可証」が発行されます。墓じまいや改葬をする場合でも、この費用は返金されないことが一般的です。

墓石購入費の相場

墓石購入費 は2024年の調査で全国平均 約97万円 となっています。ただし、選ぶ石材やデザインによって大きく変動します。

地域別の墓石平均購入価格:

| 地域 | 平均価格 |

|---|---|

| 北海道 | 約140万円 |

| 東北 | 約140万円 |

| 関東 | 約175万円 |

| 九州 | 約190万円 |

墓石の購入費には、石そのものの値段だけでなく、 カロート (遺骨を納める部分)や 加工費 なども含まれます。石の素材にこだわったり、オリジナルなデザインを取り入れたりする場合は、その分費用が上乗せされます。

💎 墓石費用に含まれるもの:

- 墓石本体(棹石、台石など)

- 外柵(境界を示す囲い)

- カロート(納骨室)

- 彫刻費用(文字入れ、家紋など)

- 付属品(花立て、線香立て、ろうそく立てなど)

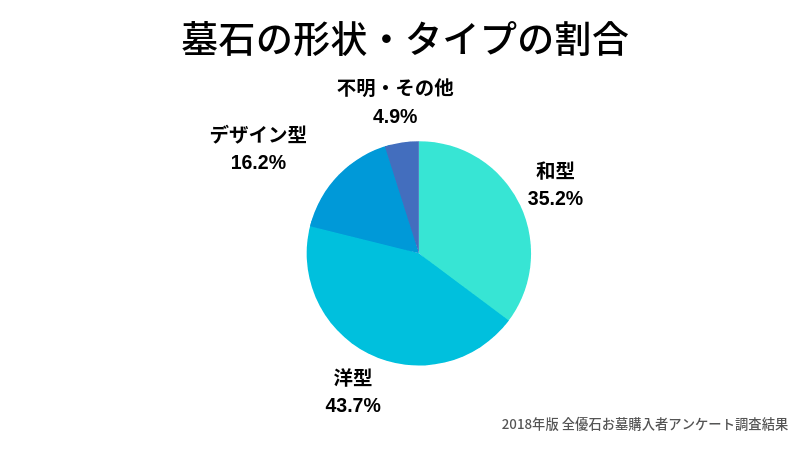

近年は従来の和型だけでなく、洋型やデザイン型の墓石も人気が高まっており、選択肢によって価格が変わります。特に生前にお墓を建てる場合は、自分の好みに合わせたデザイン性のある墓石を選ぶ傾向があり、費用が高くなるケースもあります。

墓石の価格を決める主な要素は、 石材の種類 、 墓石の大きさ 、 デザインの複雑さ 、 加工の精度 です。国産の高級石材は高価ですが、外国産でも品質の良い石材は多くあります。

工事費の相場

工事費 は墓石を建てる土地の 基礎工事 にかかる費用です。住宅を建てる際の基礎工事と同じような性質のものです。

🔨 工事費の内訳:

- 基礎工事(コンクリート基礎、地盤改良など)

- 墓石の据え付け工事

- 墓石や資材の運搬費用

- 施工管理費

一般的に 20〜50万円程度 が相場ですが、以下の条件によって変動します。

工事費が変動する要因:

- 立地条件:山間部や車が入れない場所は運搬費が高額

- 地盤の状態:軟弱地盤の場合は地盤改良が必要

- 区画の広さ:広い区画ほど基礎工事費が増える

- 施工の難易度:段差や階段がある場所は作業が困難

霊園によっては永代使用料に基礎工事費が含まれている場合もあるため、契約前に確認することが重要です。また、アクセスが困難な場所や特殊な工事が必要な場合は追加費用が発生することもあります。

最初から基礎工事が整えられている霊園を選ぶと、この費用を抑えられる可能性があります。

年間管理料の相場

年間管理料 はお墓を維持・管理していくための料金です。マンションの管理費と同じような性質を持ち、墓地が存続する限り支払い続ける必要があります。

年間管理料の目安:

- 公営墓地:2,000円〜5,000円/年

- 民間霊園:10,000円〜20,000円/年

- 寺院墓地:「護持会費」という名目で数千円〜2万円/年

調査データによると、年間管理料の 平均は約1万円 です。墓地の区画の広さや設備の充実度によって金額は変わりますが、墓石の購入費などと比較すると費用の割合としては大きくありません。

⚠️ 重要な注意点:

この管理費が 滞納されると永代使用権が取り消される 場合があるため注意が必要です。長期間支払いが滞ると、最終的には無縁墓として撤去され、遺骨が合祀されることもあります。

また、年間管理費は公共設備としての維持・管理費であり、 個別の墓の清掃やメンテナンス は含まれていないことが一般的です。墓石の清掃やメンテナンスは自分で行うか、別途清掃サービスを利用する必要があります。

多くの霊園では、数年分または数十年分をまとめて前払いすることで割引が適用される制度もあります。将来的な家計への負担を考慮し、無理なく支払い続けられる金額かどうかを検討しましょう。

地域別・運営タイプ別の費用相場

地域別の費用相場比較

お墓の総費用は地域によって大きな差があります。一般的に、土地代の高い 都市部ほど高額 になる傾向があります。

地域別の総費用相場:

| 地域 | 総費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉) | 300〜600万円 | 永代使用料が高額、選択肢は豊富 |

| 関西圏(大阪・京都・兵庫) | 200〜400万円 | 都市部は高額、郊外は比較的安価 |

| 地方都市 | 150〜300万円 | バランスの取れた価格帯 |

| 郊外・地方 | 100〜250万円 | 永代使用料が安い、区画は広め |

特に永代使用料は地域差が顕著で、東京23区内の民間霊園では数百万円になることも珍しくありません。一方、地方では数十万円で広い区画が得られるケースもあります。

🗾 地域による石材の傾向:

墓石費用も地域性があり、西日本では白系の石材、東日本では黒系の石材が多く使われる傾向があります。それぞれの地域で産出される石材の特性が反映されているためです。

費用を抑えたい場合は、住んでいる地域から少し離れた郊外の霊園を検討するという選択肢もあります。ただし、将来のお墓参りのしやすさも考慮して選ぶことが大切です。

寺院墓地の特徴と費用

寺院墓地 は寺院が運営する墓地で、宗教的な特徴が強いのが特徴です。

⛩️ 寺院墓地の主な特徴:

- 檀家になる必要 がある場合が多く、その寺院の宗派に沿った形式のお墓を指定されることがあります

- 希望の場所に付き合いのある寺がない場合は、 菩提寺から同じ宗教の寺院を紹介 してもらう必要があります

- 年間管理料は「 護持会費 」という名目になることがあり、一般的に2,000円〜10,000円程度が相場です

- 宗教的なしきたりや儀式に従う必要があり、デザインの 自由度が低め です

- 墓石費用は和型が多いため比較的シンプルで、 150万円前後 が一般的です

費用の目安:

| 項目 | 相場 |

|---|---|

| 永代使用料 | 20万円〜100万円 |

| 墓石費用 | 100万円〜200万円 |

| 年間管理料(護持会費) | 2,000円〜10,000円 |

永代使用料は地域によって大きく異なり、都市部では高額になる傾向があります。

寺院墓地は宗教的なつながりを重視する方や、先祖代々の菩提寺がある方に適しています。建立後のお布施や年間の護持会費なども考慮して検討しましょう。檀家としての義務や寺院行事への参加なども発生する場合があるため、事前に確認が必要です。

公営墓地の特徴と費用

公営墓地 は、地方自治体が運営する墓地で、費用面でのメリットがありますが、条件が厳しい点に注意が必要です。

🏛️ 公営墓地の主な特徴:

- 比較的安価 に契約できるのが最大のメリットで、永代使用料が民間霊園の半額以下の場合もあります

- 墓石の大きさに制限 があり、デザインの自由度も限られます

- 募集の期間が限定的 で、倍率が高く抽選になることも多いです

- 申込条件として「 遺骨があること 」「 居住地 」「 居住年数 」などが設けられています

- 生前に自分のお墓を建てることは、多くの場合 不可能 です

費用の目安:

| 項目 | 相場 |

|---|---|

| 永代使用料 | 10万円〜50万円 |

| 墓石費用 | 100万円〜180万円(規格制限あり) |

| 年間管理料 | 2,000円〜5,000円 |

公営墓地の年間管理料は比較的安く、全国平均で5,000円以下のケースが多く見られます。設備はシンプルですが、必要最小限の機能は整っています。

✅ 公営墓地が向いている人:

- 費用を最優先で抑えたい

- すでに遺骨がある

- 自治体の居住条件を満たしている

- デザインよりも実用性を重視

公営墓地は比較的安価で利用できることが魅力ですが、条件が合致しない場合や、急いでお墓を用意したい場合には選択が難しいでしょう。また、自由度が低いため、デザイン性を重視する方には向いていません。

民間霊園の特徴と費用

民間霊園 は民間企業や宗教法人が運営する墓地で、自由度が高い反面、費用は高めになる傾向があります。

🏞️ 民間霊園の主な特徴:

- 基本的に 宗教不問 で、どの宗教でも無宗教でも利用可能です(一部、宗教法人運営の墓地は例外)

- デザイン性の高いオリジナルなお墓 を建てることができます

- ペットと一緒のお墓 に入りたい場合も対応可能(仏教や公営墓地では不可)

- 受付体制や見学会など サービスが充実 している場合が多いです

- 立地条件の良い場所が多く、アクセスしやすい

費用の目安:

| 項目 | 相場 |

|---|---|

| 永代使用料 | 50万円〜300万円以上 |

| 墓石費用 | 150万円〜300万円以上 |

| 年間管理料 | 10,000円〜20,000円 |

永代使用料は立地や区画の広さによって大きく異なり、 都心部では数百万円 になることもあります。年間管理料は設備の充実度によって異なり、バリアフリー設備や法要施設が整っている霊園ほど高額になります。

✅ 民間霊園が向いている人:

- デザインや自由度を重視したい

- 宗教にこだわりがない

- アクセスの良い場所を希望

- 充実した設備やサービスを求める

- ペットと一緒に眠りたい

民間霊園は自由度が高く、現代的なニーズに対応した選択肢が多いのが特徴です。立地条件の良い場所や、充実した設備を求める方に適していますが、その分費用は高くなる傾向があります。

運営タイプ別の費用比較表

お墓の建立にかかる費用を運営タイプ別に比較すると、以下のような違いがあります。費用は地域や条件によって大きく変動するため、あくまでも目安としてご参考ください。

| 費用項目 | 寺院墓地 | 公営墓地 | 民間霊園 |

|---|---|---|---|

| 永代使用料 | 20万円〜100万円 | 10万円〜50万円 | 50万円〜300万円以上 |

| 墓石費用 | 100万円〜200万円 | 100万円〜180万円(制限あり) | 150万円〜300万円以上 |

| 年間管理料 | 2,000円〜10,000円(護持会費) | 2,000円〜5,000円 | 10,000円〜20,000円 |

| 総費用目安 | 150万円〜300万円 | 120万円〜230万円 | 200万円〜600万円 |

| 宗教的自由度 | 低い(宗派に従う) | 比較的高い | 最も高い |

| デザインの自由度 | 低い | 低い(規格あり) | 高い |

| 申込条件 | 檀家になる必要あり | 居住条件・遺骨所持などの条件あり | 条件は少ない |

| 生前購入 | 可能 | 多くの場合不可 | 可能 |

💡 選択のポイント:

お墓選びは長期にわたって使用するものです。費用面だけでなく、宗教的な要素、将来の管理のしやすさ、アクセスのよさなど、総合的に判断することが大切です。

また、将来的に お墓を手放す可能性 も考慮に入れると、永代使用権の返還条件なども確認しておくと安心です。公営墓地では使用権を返還することで、使用料の一部が返金されるケースもありますが、民間霊園では返金がないのが一般的です。

お墓の費用を抑える方法

お墓の建立は人生で何度も経験するものではなく、多くの方にとって 大きな出費 となります。しかし、いくつかの工夫や選択肢を知ることで、 費用負担を軽減 することが可能です。

地域による価格差を活用する

お墓の費用は 地域によって大きく異なります 。2024年の調査データによれば、地域ごとに次のような差があります。

地域別の墓石購入費平均:

- 北海道:約140万円

- 東北:約140万円

- 関東:約175万円

- 九州:約190万円

🗺️ 価格差を活用する方法:

都心部から少し離れた地域 を選ぶことで、永代使用料を含む全体の費用を大幅に抑えられる可能性があります。特に 永代使用料 は都心部では数百万円になることもありますが、郊外では数十万円で済むケースもあります。

交通アクセスとのバランスを考慮しつつ、 自宅から1〜2時間圏内の少し離れた地域 を検討することで、費用面でのメリットが生まれます。

⚖️ 考慮すべきポイント:

- 将来の お墓参りのしやすさ も重要な要素

- 高齢になってもアクセスできる場所か

- 公共交通機関の利便性

- 家族全員が訪れやすい立地か

首都圏在住の場合、東京23区内ではなく、埼玉県や千葉県、神奈川県の郊外を選ぶだけで、100万円以上の費用削減が可能になる場合もあります。

公営墓地を選ぶ

公営墓地 は民間霊園と比較して 費用が抑えられる 大きなメリットがあります。全国平均で見ると、永代使用料が10万円〜50万円程度と、民間霊園の3分の1から半額程度になります。

✅ 公営墓地を活用するポイント:

申し込み条件の確認

公営墓地は居住地や居住年数、遺骨があることなどの 条件がある ことが一般的です。事前に各自治体の条件を確認しておきましょう。多くの場合、以下のような条件が設けられています。

主な申込条件:

- その自治体に一定期間(1年〜5年)以上居住していること

- 遺骨を所持していること

- 墓地を所有していないこと

- 承継者がいること

募集時期を把握する

公営墓地は 募集の期間や時期が限られている ため、自治体の広報やウェブサイトを定期的にチェックし、募集情報を見逃さないようにしましょう。多くの自治体では年に1〜2回程度の募集となり、倍率が高い場合は抽選になります。

サイズや規格の制約を理解する

公営墓地では 建てられる墓石の大きさや形状に制限 があることが多いため、自分の希望と合うか確認が必要です。ただし、この制約があるからこそ、工事費も含めて費用を抑えられる側面もあります。

公営墓地を選ぶことで、総費用を100万円〜200万円程度に抑えることも可能です。ただし、デザインの自由度は低くなるため、お墓の見た目にこだわりがある方には向いていません。

墓石のデザイン・素材で節約する

墓石の 素材やデザイン は費用に大きく影響します。2024年の調査では、墓石費用の全国平均は約97万円ですが、選択次第で50万円程度に抑えることも可能です。

💎 費用を抑えるポイント:

シンプルなデザインを選ぶ

装飾や複雑な彫刻が少ないシンプルなデザインほど費用は抑えられます。特に 和型の標準的なデザイン は、オリジナルのデザイン型や洋型と比較して費用を抑えやすい傾向があります。

デザインによる価格差:

- シンプルな和型:80万円〜120万円

- 洋型・デザイン型:120万円〜200万円

- オリジナルデザイン:150万円〜300万円以上

石材の選択を工夫する

一般的に使われる花崗岩でも、産地や種類によって価格差があります。特に 国産の高級石材 にこだわらなければ、費用を抑えることができます。

外国産でも品質の良い石材は多くあり、インド産や中国産の花崗岩は耐久性に優れながら価格を抑えられます。ただし、 耐久性や品質 は妥協せず、硬度が高く模様が均一な石材を選ぶことが長期的には経済的です。

付属品を必要最小限に

花立てや線香立てなどの付属品は必要最小限にすることで、追加費用を抑えられます。後から必要に応じて追加することも可能です。

必要最小限の付属品:

- 花立て(1対)

- 線香立て

- 墓誌(後から追加可能)

これらの工夫により、墓石費用を30万円〜50万円程度削減できる可能性があります。

分割払いを利用する

高額なお墓の費用は、一括払いが難しい場合もあります。多くの霊園や石材店では 分割払いのオプション を用意しています。

💳 分割払いの活用方法:

分割払いプランの確認

多くの霊園や石材店では、 数年間の分割払い に対応しています。金利や手数料が発生する場合もありますが、一度の出費を抑えることができます。

一般的な分割払いプラン:

- 2年〜5年の分割払い

- 金利:年率2%〜5%程度

- 頭金:総額の10%〜30%程度

前払い割引の確認

一部の霊園では、 全額前払い の場合に割引を適用している場合があります。可能であれば前払いのメリットを確認しましょう。現金一括払いで5%〜10%程度の割引が受けられることもあります。

管理費の支払い方法

年間管理費は 一年ごとの支払い が一般的ですが、複数年分をまとめて支払うことで割引が適用される場合もあります。

管理費の前払いメリット:

- 10年分一括:5%程度の割引

- 20年分一括:10%程度の割引

- 将来的な値上がりリスクの回避

ただし、長期間の前払いをする場合は、将来的な墓じまいの可能性も考慮しておく必要があります。多くの場合、前払いした管理費は返金されません。

お墓の費用は大きな出費ですが、情報収集と選択肢の比較検討を十分に行うことで、 費用負担を軽減 しながらも、大切な方を弔うための 満足のいくお墓 を建てることができます。

墓石の種類と選び方のポイント

近年の 墓石デザイン の傾向を見ると、従来の和型お墓だけでなく、洋型やオリジナルデザインの墓石を選ぶ人が増えています。過去10年の流れでは、和型のみ数が減少し、洋型・デザイン型の割合が増加しています。

墓石のデザイン(和型・洋型・デザイン型)

🏛️ 和型墓石の特徴

和型墓石 は日本の伝統的なスタイルで、縦に長い形状が特徴です。和型の中でも三段型・五輪塔型などバリエーションがあります。

和型墓石の特徴:

- 縦に長い伝統的な形状

- 寺院墓地で多く採用される

- 費用相場:80万円〜120万円

- 高さの制限がある場合も多い

寺院墓地に建てる場合、高さの制限があることも多いため、その範囲内で墓石を設計する必要があります。伝統を重んじる方や、先祖代々の墓の形式を継承したい方に適しています。

🌐 洋型墓石の特徴

洋型墓石 は横長・プレート型が特徴で、和型に比べて背が低く設計されています。公営墓地や民間霊園など、開放的な墓地でよく見かけるスタイルです。

洋型墓石の特徴:

- 横長でモダンな印象

- 地震に強い低重心設計

- 費用相場:100万円〜150万円

- デザインの自由度が高い

シンプルでモダンなデザインの洋型墓石が人気を集めています。特に若い世代を中心に、従来の「お墓らしさ」にとらわれない、すっきりとしたデザインが選ばれる傾向にあります。

🎨 オリジナル・デザイン型の可能性

オリジナル・デザイン型 は色も形も自由に選べるタイプです。民間霊園であれば、このような個性的な墓石を建てることができます。

人気のデザイン例:

- 故人の趣味や人生を反映させたデザイン

- ハート型やピラミッド型など特殊な形状

- ピンクや大理石調など、黒や灰色以外の色を用いたデザイン

- 費用相場:150万円〜300万円以上

特に 生前にお墓を建てる場合 は、自分の好みを反映したデザイン性のある墓石が選ばれることが多くなっています。石材業者の技術の範囲で、ほぼ自由な墓石を作ることが可能です。

石材の選び方と耐久性

⛰️ 石材の種類と特性

墓石に最も多く使われる石材は 花崗岩(かこうがん) です。これは耐久性に優れ、風雨に強いという特性を持っています。花崗岩は世界各地で産出され、産地によって色や質感が異なります。

花崗岩の特徴:

- 硬度が高く耐久性に優れる

- 吸水率が低く変色しにくい

- 国会議事堂も花崗岩で建設

- 産地により価格差がある

その他にも 大理石 や 黒御影石 なども使用されますが、大理石は酸性雨に弱いという欠点があるため、日本の気候では長期的な使用に適さない場合があります。

🎨 色の選択と地域性

墓石の色は地域によって傾向が異なります。

地域別の色の傾向:

- 関東以北:黒系の墓石が多い

- 西日本:白系の墓石が多い

これは各地域で産出される石材の違いによるものです。和型のお墓では伝統的にグレー色が多く見られますが、洋型・デザイン型ではより多様な色選びが可能になります。

✅ 耐久性と品質の見分け方

墓石の品質 を見極めるポイントは以下の通りです。

品質チェックポイント:

- 硬度の高さ:硬い石ほど水を吸わず、ひび割れや変色のリスクが少なく、ツヤも長持ちします

- 模様の均一性:石の模様が細かく均一なほど、ひび割れの可能性が低くなります

- 産地の確認:品質の良い石材の産地として知られる場所のものを選ぶと安心です

- 吸水率:吸水率が低いほど、凍害や変色のリスクが減ります

カタログだけでは判断が難しいため、実物を見て専門家のアドバイスを受けながら選ぶことをおすすめします。値段だけで選ばず、長期的な視点で品質を重視することが大切です。

国産石材と外国産石材の価格差は大きいですが、外国産でも品質の高い石材は多くあります。耐久性を確認した上で、予算に合わせて選択しましょう。

家紋・彫刻・文字入れのオプション

🎭 家紋と彫刻

墓石に 家紋や彫刻 を入れることで、オリジナリティを出したり、故人や家族の思いを表現したりすることができます。

家紋・彫刻のポイント:

- 家紋:墓石の正面上部に彫られることが多く、家系の象徴として代々受け継がれる

- 彫刻費用:5万円〜20万円程度(複雑さによる)

- モチーフ:宗教的なものから花や動物など自然をモチーフにしたものまで幅広い

最近では、故人の趣味や好きだったものをモチーフにした彫刻を入れるケースも増えています。彫刻の深さや仕上げ方によって費用が変わるため、予算と相談しながら検討するとよいでしょう。

✍️ 文字入れの種類

墓石に刻む文字には主に3つのタイプがあります。

家墓型

「○○家の墓」「○○家先祖代々」などと刻むスタイルです。和型・洋型を問わず使用されますが、特に和型では一般的な文字入れです。家族の墓として代々使用することを前提とした表記方法です。

本尊墓型

「南無阿弥陀仏」「南無大師遍照金剛」などの宗派に沿った文言を彫り入れるスタイルです。仏教では本来「家」という概念はなく、亡くなった人は仏弟子として出家するという考え方から、この本尊墓型が正式なものとされています。

この形式であれば、姓の違う子供もお墓に入ることができるという利点があります。

メッセージ型

洋型・デザイン型のお墓で特に人気があり、自分の好きな言葉や文字を入れるスタイルです。家族への感謝の言葉や、座右の銘、好きな詩の一節などを刻むことができます。

人気のメッセージ例:

- 「ありがとう」「感謝」

- 「やすらかに」「永遠に」

- 「絆」「愛」

- 故人の座右の銘

このメッセージ型の人気が高まっており、より個人的で意味のある言葉を残したいという希望が増えています。文字入れの費用は、文字数や書体によって異なりますが、一般的に3万円〜10万円程度です。

お墓購入の流れと注意点

お墓を建てる際には、墓地選びから完成まで一連の流れがあります。無理なく進めるためには、 半年から1年程度の期間 を見込んでおくことが重要です。各ステップごとのポイントを押さえて、後悔のない選択をしましょう。

📋 お墓建立の基本的な流れ:

- 墓地を決める(寺院墓地・公営墓地・民間霊園のどれにするか検討)

- 予算を決める(地域や墓石によって費用が変わるため予算設定)

- 墓地の申し込み(下見を含めて希望の墓地に申し込む)

- 墓石を決める(デザイン・石材・サイズなど)

- 墓石の文字を決める(家墓型・本尊墓型・メッセージ型など)

- 墓石の施工工事(基礎工事から完成まで)

- 墓地完成の法要(開眼法要・入魂式など。必須ではない)

墓地選びのポイント

墓地選び は、お墓を建てるうえで最も重要な決断の一つです。墓地には大きく分けて寺院墓地・公営墓地・民間霊園の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。

🗺️ 墓地選びの主なチェックポイント:

墓地選びで確認すべき項目:

- アクセスのしやすさ:将来のお墓参りを考慮し、高齢になっても訪れやすい場所か

- 費用面:永代使用料の地域差は大きいため、予算内に収まるか

- 宗教的制約:寺院墓地では宗派が限定される、自分の宗派と合うか

- 将来の管理しやすさ:継承者の有無も考慮し、継承が困難な場合は永代供養も検討

- 墓石の自由度:デザインや大きさの制限があるか

- 設備の充実度:駐車場、水場、トイレ、休憩所などの設備

寺院墓地 を選ぶ場合は、同じ宗派の寺院を探すか、菩提寺から紹介してもらうことが一般的です。その寺院の 檀家になることが条件 となるケースがほとんどです。

公営墓地 は比較的安価ですが、 居住地条件 や 遺骨保有の条件 があり、墓石の大きさも制限されていることが多いです。また、 募集時期が限られている ため、タイミングを逃さないよう注意が必要です。

民間霊園 は最も自由度が高く、宗教不問でオリジナルなデザインのお墓も建てられます。ただし、費用は3タイプの中で最も高くなる傾向があります。

実際に複数の墓地を見学し、環境や雰囲気を確認することをおすすめします。パンフレットだけではわからない点も多いため、現地での確認が重要です。

予算設定の考え方

お墓の費用は 地域や条件によって大きく変わる ため、予算設定は慎重に行う必要があります。

💰 予算設定の内訳:

全体の予算を考える際の構成:

- 永代使用料:地方では数十万円、都心部では数百万円

- 墓石購入費:全国平均で約97万円(地域差あり)

- 工事費:基礎工事、施工・運搬費用で20万円〜50万円

- 年間管理料:公営で数千円/年、民間で1〜2万円/年

- その他費用:開眼法要のお布施、各種手続き費用など

予算を立てる際は、 一時的な費用 だけでなく、 将来の年間管理料 も考慮することが重要です。また、 分割払いの可能性 についても霊園や石材店に確認しておくと安心です。

都心部では永代使用料が高額になりますが、地方では区画が広いため総額としては必ずしも安くなるとは限りません。自分たちに合った 適切なサイズと予算のバランス を検討しましょう。

余裕を持った予算設定をすることで、後から追加費用が発生しても対応しやすくなります。見積もりの段階で、含まれる項目と含まれない項目を明確にしておくことが大切です。

墓石選びの重要ポイント

墓石選びは、お墓の印象を大きく左右する重要な決断です。近年は 和型から洋型・デザイン型へのシフト が進んでおり、選択肢が広がっています。

⚖️ 墓石選びのチェックポイント:

墓石選びで重視すべき項目:

- 石材の品質:硬度が高く、模様が均一なものが長持ちする

- デザインと形状:和型、洋型、オリジナルデザインのどれを選ぶか

- 文字入れの種類:家墓型、本尊墓型、メッセージ型

- 家紋や彫刻:追加費用が発生するが、オリジナリティを出せる

- メンテナンスのしやすさ:将来の管理や清掃のしやすさ

- 耐震性:地震に強い構造か

高品質な墓石を選ぶコツは、 硬度が高く 、 模様が細かく均一な石材 を選ぶことです。硬い石ほど水を吸いにくく、ひび割れや変色のリスクが少なくなります。また、ツヤも出やすい特徴があります。

カタログだけでは判断が難しいため、 実物を見て確認 することをおすすめします。その際、専門家のアドバイスを参考にすると良いでしょう。展示場で実際の墓石を見て、質感や色合いを確認することが大切です。

複数の石材店から見積もりを取り、価格だけでなく、アフターサービスの内容も比較検討しましょう。

工事から完成までの期間

お墓の建立には 想像以上に時間がかかる ことを理解しておきましょう。墓地探しから工事完了まで、一般的に 最低でも半年 、 墓じまい も同時に行う場合は 1年程度 を見込んでおくことをおすすめします。

⏰ 時間がかかる主な理由:

各工程の所要時間:

- 墓地の申し込みから契約まで:1〜3ヶ月(特に公営墓地は抽選や待機期間がある)

- 墓石の製作期間:2〜3ヶ月(デザインの打ち合わせを含む)

- 石材の調達期間:1〜2ヶ月(特に海外産の場合)

- 工事のタイミング:1〜2週間(天候や繁忙期に左右される)

- 各種手続きの時間:既存のお墓の墓じまいを伴う場合は特に時間がかかる

また、お彼岸やお盆などの 繁忙期は避けた方が スムーズです。これらの時期は石材店や霊園が混み合い、工事の予約が取りにくくなります。

工事の進行状況は定期的に確認し、必要に応じて墓石店や霊園と連絡を取り合うことが大切です。特に海外産の石材を使用する場合は、輸送の遅延なども考慮に入れておきましょう。

急いでお墓を用意する必要がある場合は、既製品の墓石を選ぶことで期間を短縮できる可能性があります。ただし、デザインの選択肢は限られます。

お墓に関するよくある質問

- お墓を建てる総費用の相場はいくらですか?

-

2024年の調査によると、 全国平均は約150万円 です。ただし、地域によって大きく異なり、 都心部では300〜400万円 、 地方・郊外では100〜200万円 が目安となります。費用の内訳は、永代使用料(平均47万円)、墓石費用(平均97万円)、工事費(20〜50万円)、年間管理料(数千円〜2万円/年)です。

- 永代使用料とは何ですか?

-

永代使用料 は、お墓を建てる土地を使用するための権利料です。土地そのものを購入するのではなく、墓地の区画を永代にわたって使用する権利を得るための費用です。「永代」とは使用者の代が続く限りという意味で、継承者がいなくなると使用権は消滅します。相場は地域により大きく異なり、地方では10万円〜50万円、都心部では200万円以上になることもあります。一括払いが基本で、墓じまいをしても返金されません。

- 年間管理費の相場はいくらですか?

-

年間管理費の相場 は、公営墓地で2,000円〜5,000円、民間霊園で10,000円〜20,000円、寺院墓地で2,000円〜10,000円(護持会費)程度です。全国平均は約1万円です。この費用は墓地全体の共用施設(水場、トイレ、通路など)の維持管理に使われます。個別の墓の清掃は含まれていないため、自分で行うか別途サービスを利用する必要があります。管理費を滞納すると永代使用権が取り消される可能性があるため注意が必要です。

- 生前にお墓を建てるメリットは?

-

生前建墓のメリット は、自分の希望通りのデザインや場所を選べること、遺族の精神的・経済的負担を軽減できること、時間をかけて比較検討できるため適正価格で契約できることです。また、公営墓地以外の選択肢から自由に選べます(公営墓地は多くの場合、遺骨がないと申し込めません)。特にデザイン性の高いオリジナルタイプのお墓を選ぶ方が増えています。ただし、完成後も年間管理料は支払い続ける必要があります。

- 公営墓地は本当に安いですか?

-

はい、 公営墓地は比較的安価 です。永代使用料は10万円〜50万円程度で、民間霊園の3分の1から半額程度になります。年間管理料も2,000円〜5,000円と安価です。ただし、申込条件(居住地、居住年数、遺骨の所持など)があり、募集時期が限定的で倍率が高いです。また、墓石のサイズやデザインに制限があり、生前購入はできない場合が多いです。費用を最優先で抑えたい方には最適ですが、自由度は低くなります。

- 墓じまいの費用相場は?

-

墓じまいの費用相場は約100万円 程度です。内訳は、古いお墓の撤去費用(30〜50万円)、新しい埋葬先の費用(納骨堂や樹木葬で30〜80万円)、行政手続きの費用、僧侶への謝礼(必要な場合)です。墓じまいには改葬許可申請が必要で、現在のお墓がある自治体で手続きを行います。近年、お墓の継承問題から墓じまいを検討する方が増えており、霊園によっては返還制度を設けているところもあります。

- 継承者がいない場合の選択肢は?

-

継承者がいない場合は、 永代供養墓 (寺院や霊園が永続的に管理する合祀墓)、 樹木葬 (平均費用64万円、自然に還る埋葬方法)、 納骨堂 (費用は80万円程度から、室内保管型)、 散骨 (費用は25,000円程度から)などの選択肢があります。これらは継承を前提としないため、お墓の管理や供養の心配がありません。特に永代供養付きのプランを選ぶことで、将来的な管理や供養の心配なく、自分の死後の安息先を確保できます。

まとめ

お墓を建てる費用は 全国平均で約150万円 、 都心部では300〜400万円 が相場です。費用は永代使用料、墓石費用、工事費、年間管理料で構成され、特に永代使用料は地域によって大きく異なります。

費用を抑えるには、 公営墓地の選択 、 郊外の霊園の検討 、 シンプルなデザインの墓石 、 分割払いの活用 などの方法があります。寺院墓地は宗教的つながりを重視する方に、公営墓地は費用を抑えたい方に、民間霊園は自由度を求める方に適しています。

墓石選びでは、デザインだけでなく 石材の品質や耐久性 も重視しましょう。お墓の建立には半年から1年程度の期間が必要なため、余裕を持った計画が大切です。複数の霊園や石材店を比較検討し、見積もりの内容を詳しく確認することで、適正価格で満足のいくお墓選びができます。

継承者がいない場合は、永代供養墓や樹木葬などの選択肢も検討しましょう。お墓は長く付き合っていくものです。費用面だけでなく、立地、管理のしやすさ、将来の継承なども含めて、総合的に判断することが重要です。