葬儀の受付は誰がやるのか、また受付を頼まれた場合の適切な対応方法について、突然の出来事に直面して悩まれる方は多いでしょう。

葬儀の受付は、直系以外の親族に依頼するのが一般的です。具体的には叔父・叔母・甥・姪・従兄弟などの親戚や、故人の友人・知人、会社関係者に頼むケースが多くなっています。親族に頼めない場合は、葬儀社の受付代行サービスを利用する選択肢もあります。

受付係は参列者を最初に迎える重要な役割であり、遺族の代理として適切な挨拶と対応が求められます。

本記事では、葬儀受付に関する以下の疑問を解決します。

📋 この記事でわかること:

- 受付を依頼する相手の選び方と適切な頼み方

- 通夜・告別式での挨拶例文と受け答えの仕方

- 受付業務の具体的なやり方と当日の流れ

- 受付係へのお礼の相場と渡し方

葬儀の受付は誰がやる?依頼する相手と人数の目安

葬儀の受付は、参列者を最初に迎える重要な役割であり、適切な人選が葬儀全体の印象を左右します。受付では香典という現金を管理するため、信頼できる人に依頼することが前提です。

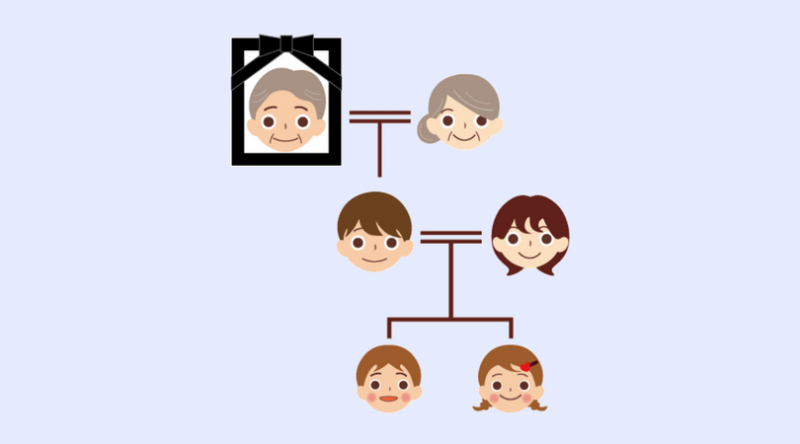

基本は直系以外の親族に依頼する

葬儀の受付は、故人の直系ではない親族に依頼するのが最も一般的です。

喪主や故人の配偶者・子・孫などの直系家族は、遺族席に座って弔問を受ける立場にあり、物理的に受付を兼ねることができません。そのため、家族ではなく「親戚」と呼ぶ範囲の方に受付を依頼します。

🙋 受付に適した親族関係:

- 叔父・叔母(故人の兄弟姉妹)

- 甥・姪(故人の兄弟姉妹の子)

- 従兄弟・従姉妹(故人のいとこ)

受付担当者は基本的に受付の場にいることになり、葬儀への参列が難しくなります。故人と特に近しい関係にある直系家族以外の親族が適任とされるのは、このためです。

なお、女性でも問題なく受付業務を行えます。「女性はNG」という認識は一部地域の慣習によるものであり、一般的には性別による制限はありません。

親族以外に頼む場合の選択肢(友人・会社関係者・町内会)

受付を頼める親族がいない場合や都合がつかない場合は、以下の相手への依頼が一般的です。

| 依頼先 | 適しているケース | メリット |

|---|---|---|

| 故人・喪主の友人 | 故人との関係が深い人がいる | 遺族の気持ちを理解してくれる |

| 会社関係者 | 故人が現役で社会的な付き合いがある | 事務対応に慣れている場合が多い |

| 町内会・近隣の方 | 地域コミュニティとの関わりが深い | 地域の葬儀慣習を知っている |

いずれの場合も、受付は香典という金銭を扱う業務であるため、信頼できる方を選ぶことが最も重要です。

受付代行サービスの費用と依頼方法

どうしても受付を頼める人がいない場合は、葬儀社に相談すれば受付代行を手配してもらえることがあります。

受付代行は専門の業者が少ないため、葬儀社を通じて手配するのが最も確実です。費用は**1日1人あたり1万円前後〜**が目安となりますが、葬儀の規模や地域によって変動します。

代行サービスを利用する場合は、事前に料金・対応範囲・当日の連携方法を確認しておきましょう。

家族葬で受付は必要?担当者の決め方

近年増えている家族葬では、参列者が身内中心となるため、受付の考え方も変わります。

参列者が10名未満の小規模な家族葬では、受付を設けないケースも多いです。その場合、香典は喪主に直接手渡しするか、所定の場所に置く形になります。

一方、親族以外の友人・知人を招く家族葬や、20名を超える規模になる場合は、受付を設けたほうが無難です。参列者の把握や香典の管理が必要になるためです。

🏠 家族葬での受付パターン:

- 受付を設けず、香典は喪主に直接渡す(10名未満の場合)

- 親族が交代で担当する

- 葬儀社スタッフが代行する

家族葬の費用や規模感について詳しくは「家族葬の費用相場は106万円|香典を引いた実質負担と5人〜20人の目安」で解説しています。

孫・甥姪が受付を担当する場合の注意点

孫や甥姪が受付を担当するケースが増えています。血縁的に適度な距離があり、作業の飲み込みが早いことから選ばれやすい立場です。

ただし、20代〜30代の若い世代が受付を務める場合は、以下の点に注意が必要です。

⚠️ 若い世代が受付を担当する際の注意点:

- 年配の参列者に対して敬語を正しく使う(「お預かりいたします」「ご記入をお願いいたします」等)

- ゆっくり・はっきり話すことを意識する(早口になりがちなため)

- 自分の立場を明確にする(「孫の△△と申します」等と名乗る)

初めて受付を担当する場合は、事前に経験者の親族と打ち合わせを行い、当日困ったときの相談先を決めておくと安心です。

受付の人数と役割分担の決め方

受付の人数は葬儀の規模によって異なります。

| 葬儀の規模 | 受付人数の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 家族葬(〜20名程度) | 1〜2名 | 1名でも対応可能な場合あり |

| 一般的な葬儀(30〜50名) | 2〜3名 | 最低でも2名が望ましい |

| 大規模な葬儀(50名以上) | 4〜5名 | 受付が2か所になることもある |

複数名で受付を行う場合は、事前に役割分担を決めておくとスムーズです。

📝 受付の主な役割分担:

- 記帳案内係:芳名帳への記入を案内する

- 香典受取係:香典を受け取り、管理する

- 返礼品係:会葬御礼品を手渡す

- 会場案内係:式場やトイレ等の場所を案内する(大規模な場合)

小規模な葬儀では1人が複数の役割を兼ねることが一般的です。受付開始前に葬儀社スタッフと打ち合わせを行い、それぞれの担当を明確にしておきましょう。

葬儀の受付の頼み方と依頼時に伝えるべきこと

受付を依頼する際は、相手に負担をかけることを認識し、丁寧にお願いすることが大切です。

受付を依頼するタイミングと言葉遣い

受付の依頼は、葬儀の日程が決まったらできるだけ早く連絡します。遅くとも葬儀の前日までには依頼を済ませましょう。相手が準備や心構えをする時間が必要だからです。

💬 依頼時の言葉遣い例:

- 「大変恐縮ですが、葬儀の受付をお願いできないでしょうか」

- 「お忙しいところ恐れ入りますが、受付のお手伝いをお願いしたいのですが」

- 「お手数をおかけしますが、○○(故人名)の葬儀で受付をお引き受けいただけませんか」

相手の都合を十分に確認し、無理強いしないことが重要です。

事前に共有すべき情報(業務内容・焼香タイミング・連絡先)

受付を正式に依頼したら、以下の情報を事前に伝えておきます。

📋 事前に伝えるべき情報:

- 葬儀の日時・場所・規模(参列予定者数の目安)

- 受付業務の内容(香典受け取り・記帳案内・返礼品の手渡し等)

- 集合時間(通常は葬儀開始の1時間前)

- 焼香のタイミング(受付開始前・交代時・受付終了後のいずれか)

- 当日の緊急連絡先

- 香典辞退など遺族側の特別な方針がある場合はその内容

特に焼香のタイミングは受付係が最も気にするポイントです。いつ受付を離れて焼香できるのか、事前に明確にしておきましょう。

受付を断る場合の対応方法

やむを得ない事情で受付を断る必要がある場合は、以下の点に注意して丁寧に対応します。

⚠️ 断る際のポイント:

- できるだけ早く伝える(喪主が代わりの人を探す時間を確保するため)

- 理由は簡潔に述べる(「仕事の都合でどうしても時間が取れません」等)

- 謝意と弔意を忘れずに示す

可能であれば代替案を提案すると、相手の負担を軽減できます。「当日は無理ですが、前日の準備をお手伝いします」「○○さんなら手伝ってくれるかもしれません」といった建設的な提案を心がけましょう。

葬儀受付での挨拶と受け答え|場面別の例文集

葬儀受付では、参列者に対して遺族の代理として適切な言葉で対応することが求められます。場面ごとの挨拶と受け答えを紹介します。

参列者を迎える挨拶(通夜・告別式)

参列者が到着したら、まず丁寧な挨拶をします。通夜と告別式で基本的な挨拶の形は共通ですが、時間帯や状況に応じた言葉を選ぶと丁寧です。

| 場面 | 挨拶例 |

|---|---|

| 通夜(標準) | 「本日はお忙しい中、お越しいただき誠にありがとうございます」 |

| 通夜(夜遅い時間帯) | 「夜分にもかかわらずお越しいただき、誠にありがとうございます」 |

| 告別式(標準) | 「本日はお忙しい中、ご会葬いただき誠にありがとうございます」 |

| 天候が悪い場合 | 「お足元の悪い中、お越しいただき誠にありがとうございます」 |

挨拶は明瞭かつ穏やかな声で行い、参列者の目を見て軽く頭を下げることを心がけましょう。

孫が受付を担当する場合は、自分の立場を明確にするとより丁寧です。 例:「本日は祖父(祖母)○○の葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございます。孫の△△と申します」

お悔やみの言葉を受けたときの返し方

参列者から「このたびはご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」と声をかけられた場合、受付係はどう返答すればよいか迷う方が多いポイントです。

受付係は遺族の代理であるため、遺族に代わって感謝を述べるのが適切です。

| 参列者の言葉 | 受付係の返し方 |

|---|---|

| 「このたびはご愁傷様です」 | 「ご丁寧にありがとうございます」 |

| 「お悔やみ申し上げます」 | 「恐れ入ります。ご丁寧にありがとうございます」 |

| 「御霊前にお供えください」 | 「お心遣いをいただき、ありがとうございます。お預かりいたします」 |

受付係の立場では「ありがとうございます」という感謝の言葉を返すのが基本です。自分が遺族の場合は「恐れ入ります」と返しますが、受付係はあくまで代理として参列のお礼を述べる立場であることを意識しましょう。

香典を受け取るときの言葉

香典を受け取る際は、両手で丁寧に受け取り、感謝の言葉を添えます。

💬 受け取り時の基本表現:

- 「お心遣いをいただき、ありがとうございます。お預かりいたします」

- 「ご丁寧にありがとうございます。ご遺族に代わりまして、お預かりいたします」

- 「ご芳志をお預かりいたします」

香典は最終的に遺族が受け取るものであるため、受付係は「ありがとうございます」よりも「お預かりいたします」を添えるのが適切とされています。

香典を受け取る際は、両手で持ち軽く頭を下げることを忘れないようにしましょう。

記帳をお願いするときの声かけ

香典を受け取ったあと、芳名帳への記入を案内します。

💬 記帳案内の基本フレーズ:

- 「恐れ入りますが、こちらの芳名帳にお名前とご住所をご記入いただけますでしょうか」

- 「お手数ですが、こちらにご芳名とご住所をお書きください」

記帳台が混雑している場合は、「少々お待ちいただけますでしょうか」と声をかけ、待ち時間の目安を伝えるとよいでしょう。高齢の参列者には「お手伝いいたしましょうか」と声をかける配慮も大切です。

返礼品を渡すときの挨拶

記帳が終わったら、用意された返礼品(会葬御礼)を手渡します。

💬 返礼品を渡す際の言葉:

- 「ご遺族に代わりまして、こちらをお受け取りください」

- 「お心遣いに対するお返しとして、どうぞお納めください」

返礼品は両手で丁寧に渡し、軽くお辞儀をします。返礼品が紙袋に入っている場合は、持ち手を相手側に向けて渡すとスムーズです。

会場への案内と施設の説明

返礼品を渡したあと、式場への案内を行います。

💬 式場案内の基本表現:

- 「式場はこちら(方向を示しながら)でございます。どうぞお入りください」

- 「ご焼香は、お入りになって正面でお願いいたします」

参列者から質問されやすい場所は、事前に把握しておきましょう。

🏢 事前に確認しておくべき施設の場所:

- トイレ

- 喫煙所

- 待合室

- 駐車場

会場が混雑している場合は、「現在、式場内が混み合っておりますので、少々お待ちいただくことがございます」と状況を説明することで、参列者の理解を得られます。

香典辞退の場合の受け答え

遺族が香典辞退の方針を示している場合、受付係は参列者にその旨を伝える必要があります。

💬 香典辞退の伝え方:

- 「誠に恐れ入りますが、故人(ご遺族)の意向により、お香典は辞退させていただいております」

- 「お気持ちだけありがたく頂戴いたします」

参列者が「どうしても」と渡そうとされる場合は、事前に遺族や喪主に対応方針を確認しておくことが重要です。「一律お断りする」のか「強く申し出があった場合はお預かりする」のか、方針は葬儀ごとに異なります。

受付係全員が同じ対応を取れるよう、受付開始前に方針を統一しておきましょう。

袱紗に包まれた香典の受け取り方について詳しくは「葬儀の袱紗(ふくさ)の包み方と渡し方|正しい向き・マナー・購入場所」で解説しています。

葬儀受付のやり方|当日の業務内容と流れ

葬儀の受付係は参列者を最初に迎える重要な役割です。ここでは当日の具体的な業務内容と流れを解説します。

受付開始前の準備と確認事項

受付業務を滞りなく行うためには、事前の準備と確認が欠かせません。葬儀が始まる少なくとも1時間前には会場に到着し、準備を整えましょう。

📋 受付に必要な備品:

- 芳名帳(記帳用の帳簿)

- 記入用ペン(複数本・インクの確認済みのもの)

- 香典受け(専用の箱や盆)

- 返礼品(会葬御礼など)

- 名刺受け(名刺を持参される方用)

到着後は葬儀社スタッフから当日の流れやタイムスケジュールの説明を受け、以下の事項を確認します。

📋 事前に確認すべきこと:

- 式の開始時間と受付終了予定時刻

- 焼香の順番や方法

- 香典辞退・連名香典など遺族側の特別な方針

- 返礼品の渡し方(その場渡し・引換券方式など)

- トイレ・喫煙所・待合室・駐車場の場所

参列者からの質問に答えられない場合は、「確認してまいります」と伝え、葬儀社スタッフに確認するのが適切な対応です。

受付の一連の流れ(挨拶→香典→記帳→返礼品→案内)

受付の基本的な流れは以下のとおりです。

| 順序 | 業務内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① | 参列者への挨拶 | 丁寧に頭を下げて感謝を伝える |

| ② | 香典の受け取り | 必ず両手で受け取り、一礼する |

| ③ | 芳名帳への記帳案内 | 名前・住所の記入をお願いする |

| ④ | 返礼品の手渡し | 両手で丁寧に渡す |

| ⑤ | 式場への案内 | 方向を示しながら案内する |

混雑時は、複数の芳名帳と筆記用具を用意し、同時に記帳できる体制を整えておくとスムーズです。

供物・弔電・供花の受け取りと管理

供物・弔電・供花が届いた場合も受付係が対応します。

💬 受け取り時の対応:

- 丁寧に受け取り「ありがとうございます」と礼を述べる

- 贈り主の名前と連絡先を確認し、送り状があれば保管する

- 弔電は送り主の名前を確認し、葬儀社スタッフに渡して式中の奉読の準備をしてもらう

弔電は式中に読み上げられることが多いため、到着順に整理して漏れなく引き渡すことが大切です。

受付で起きやすいトラブルと対処法

受付業務では想定外の状況が起きることがあります。よくあるケースと対処法をまとめます。

| トラブル | 対処法 |

|---|---|

| 香典の表書きがない・名前がない | そのまま受け取り、後で遺族・葬儀社に相談する。参列者に書き直しを求めない |

| 連名の香典を受け取った | 芳名帳には代表者名を記入してもらい、香典袋に同封の名簿があれば一緒に保管する |

| 代理で参列された方 | 「○○の代理で参りました」と言われたら、代理人の名前と本人の名前の両方を芳名帳に記録する |

| 名刺のみで香典がない方 | 名刺を受け取り、名刺受けに保管する。強要しない |

| 遅刻した参列者 | 式が始まっていても受付対応を行い、静かに会場に入れるよう案内する |

| 体調不良の参列者 | 待合室や椅子に案内し、必要に応じて葬儀社スタッフに連絡する |

判断に迷う場合は自己判断せず、葬儀社スタッフまたは喪主側の担当者に相談することが鉄則です。

受付終了後の香典整理と引き継ぎ

受付業務が終わったら、集まった香典や記録の整理を行います。この作業は後のお礼状や香典返しに直結する重要な業務です。

📋 整理・引き継ぎの手順:

- 芳名帳の記載順に香典を並べる

- 表書きと中袋の名前が一致しているか確認する

- 金額がわかる場合は控えをとっておく(香典返しの参考になる)

- 芳名帳の記載数と香典の総数が一致しているか確認する

引き継ぎの際は、「香典○○件、芳名帳○冊をお渡しします」と数を明確に伝え、指定された親族や葬儀社の担当者にすべてを引き渡します。

香典返しの準備について詳しくは「香典返しの金額相場とマナー対策|品物選びで失敗しない実践ガイドブック」で解説しています。

参列者側の受付マナー|到着から記帳までの流れ

ここまでは受付係の立場から解説しましたが、参列者として葬儀の受付に行く場合のマナーも確認しておきましょう。

受付での挨拶とお悔やみの伝え方

参列者は受付に到着したら、まずお悔やみの言葉を述べます。

💬 参列者の基本的な挨拶:

- 「このたびはご愁傷様でございます」

- 「心からお悔やみ申し上げます」

長々と話す必要はなく、短く丁寧にお悔やみを伝えるのが適切です。

香典の渡し方と記帳の手順

お悔やみの挨拶のあと、香典を渡します。

📋 参列者としての受付の流れ:

- 袱紗から香典袋を取り出し、相手から読める向きで両手で差し出す

- 「御霊前にお供えください」と一言添える

- 受付係に案内されたら芳名帳に住所と氏名を記入する

- 返礼品を受け取ったらお礼を述べる

香典を袱紗に包んで持参するのがマナーです。袱紗の使い方について詳しくは「葬儀の袱紗(ふくさ)の包み方と渡し方|正しい向き・マナー・購入場所」で解説しています。

受付係の服装・持ち物と当日の心構え

服装の基本(男性・女性)と避けるべき装い

受付係の服装は、参列者と同じく喪服・ブラックフォーマルが基本です。受付だからといって特別な服装は必要ありません。

| 基本の服装 | 注意点 | |

|---|---|---|

| 男性 | 黒の礼服(スーツ)、黒ネクタイ、黒靴下、黒革靴 | ネクタイは光沢の少ない無地を選ぶ |

| 女性 | 黒の喪服(ワンピースまたはスーツ)、黒ストッキング、黒パンプス | スカート丈は膝が隠れる長さ。素足は避ける |

⚠️ 避けるべき装い:

- 光沢のある素材の衣服

- 派手なアクセサリーや大きな装飾品

- カラフルな時計・ネイル

- 香りの強い香水

受付係は長時間立ち続けるため、履き慣れた靴を選びましょう。女性はヒールの高い靴よりも歩きやすさを重視することをおすすめします。

急な葬儀で喪服が手元にない場合は「喪服レンタル当日・即日対応ガイド|おすすめ店舗・料金比較」も参考にしてください。

長時間対応の体調管理とトラブル対処法

受付業務は開始から終了まで長時間にわたる対応が必要です。

💪 体調管理のポイント:

- 事前に十分な休息をとる

- 水分補給のタイミングを確認しておく

- 交代要員がいる場合は交代の時間を決めておく

受付中は不必要な私語や携帯電話の使用は控え、穏やかな表情を保ちながら背筋を伸ばして立つことを心がけましょう。複数の参列者が同時に来られても、一人一人に丁寧に対応することが大切です。

予期せぬ状況が発生した場合は、判断に迷う前に葬儀社スタッフや喪主側の担当者に相談しましょう。事前に相談先を明確にしておくことで、落ち着いて対応できます。

受付係へのお礼の相場と渡し方

受付を引き受けてくれた方へは、心付けとしてお礼を渡すのが一般的なマナーです。

お礼の形は現金が最も一般的で、金額の相場は3,000〜5,000円程度です。親族に依頼した場合は3,000円程度、友人・知人に依頼した場合はやや多めの5,000円程度が目安とされています。

現金で渡す場合は、不祝儀袋または無地の白い封筒に入れ、表書きに「御礼」または「志」と喪主の家名を記します。

現金を渡すのに抵抗がある場合は、3,000〜5,000円相当の品物でも構いません。お菓子やお茶、タオルなど「後に残らない消えもの」を選ぶのがマナーです。

🕐 お礼を渡すタイミング:

- 通夜・葬儀の開始前:打ち合わせの際に渡す(最も一般的)

- 葬儀終了後すぐ:挨拶回りの際に渡す

- 後日改めて:当日渡せなかった場合は2〜3日以内に

精進落としの席に招待して食事でもてなすことをお礼とする場合もあります。地域の慣習がある場合はそちらに合わせましょう。

葬儀受付のまとめ

葬儀の受付は直系以外の親族に依頼するのが一般的ですが、友人・知人、会社関係者、葬儀社の代行サービスなど様々な選択肢があります。

受付係は遺族の代理として参列者をお迎えする重要な立場です。基本の流れは「挨拶 → 香典の受け取り → 芳名帳の記帳案内 → 返礼品の手渡し → 会場案内」の5ステップで、参列者からのお悔やみには「ご丁寧にありがとうございます」と感謝を返します。

受付業務を成功させる最大のポイントは事前の準備と打ち合わせです。葬儀社スタッフとの連携、役割分担の確認、香典辞退などの方針統一を受付開始前に済ませておくことで、当日のイレギュラーにも落ち着いて対応できます。

受付を引き受けてくれた方へのお礼(3,000〜5,000円程度の心付け) も忘れずに準備しましょう。

葬儀受付に関するよくある質問

- 受付係の焼香はいつ行えばよいですか?

-

受付開始前に済ませるのが最も一般的です。複数人で担当している場合は交代時に、全員が受付に立っている場合は葬儀社スタッフの案内に従って行います。事前に喪主や葬儀社と相談しておきましょう。

- 受付係は自分の香典をいつ渡せばよいですか?

-

受付開始前に、他の受付係や担当の親族に預けるのが一般的です。自分で受付箱に入れるのではなく、別の人を通じて渡すとトラブルを避けられます。

- 受付を頼める人がいない場合はどうすればよいですか?

-

葬儀社に相談すれば、受付代行の手配が可能です。費用は1日1人あたり1万円前後〜が目安です。家族葬で参列者が少ない場合は、受付を設けず喪主が直接対応する選択肢もあります。

- 受付係へのお礼はいくらが相場ですか?

-

現金の場合は3,000〜5,000円程度が相場です。不祝儀袋に「御礼」と表書きして、通夜・葬儀の開始前または終了後に渡します。品物の場合も同額程度の消えものを選びます。

- 連名の香典を受け取った場合はどう対応しますか?

-

芳名帳には代表者の名前を記入してもらいます。香典袋に同封されている名簿や連名リストがあれば、香典袋と一緒に保管し、引き継ぎの際にまとめて遺族に渡します。

【関連記事】