香典返しの準備を始めたものの、「相場はいくらが適切なのか」「どんな品物を選べばマナー違反にならないのか」と疑問が次々に浮かんで、何から手をつけていいか分からず困っていませんか?

この混乱の原因は、香典返しが地域や宗教によって慣習が異なるうえ、近年の社会変化により選択肢が多様化していることにあります。間違った対応をして相手に失礼になることを恐れ、多くの方が準備に頭を悩ませています。

豊富な市場調査データと業界動向の徹底分析により、香典返しの現代的な対応方法が明確になりました。従来のマナーから現代的なデジタルサービス活用法まで、実用的な情報を詳しく解説します。

この記事では、香典返しの正確な相場設定から品物の選び方、渡すタイミング、礼状の書き方、準備の効率化テクニックまで、葬儀後のお返しに関する疑問をすべて解決します。

読み終える頃には、マナー違反への不安が解消され、相手への感謝の気持ちを適切に表現する香典返しを、無駄な費用をかけずに効率的に手配できるようになります。

実は、香典返しの基本は「半返し」というシンプルなルールで、カタログギフトやデジタルサービスを活用することで、従来よりもはるかに簡単に心のこもった対応ができるのです。

香典返しの相場金額|半返しが基本ルール

香典返しの金額は、頂いた香典の半額から3分の1程度が全国的な標準とされています。2025年9月現在、近年のインフレの影響にもかかわらず、この**「半返し」の原則**は維持されており、全国どの地域でも基本的な目安として通用します。

基本的な相場設定

💰 基本原則

香典返しの金額設定には、以下の基本的な考え方があります:

半返し:頂いた香典の半分の金額相当の品物を選ぶ最も一般的な方法です。例えば10,000円の香典に対しては5,000円相当の品物をお返しします。

3分の1返し:頂いた香典の3分の1程度の金額でも適切とされています。特に高額な香典をいただいた場合や、経済的な負担を考慮する場合に選ばれる方法です。

地域差の縮小:従来は地域によって大きく異なっていましたが、現在は全国から参列者が集まることが増え、地域差は薄れつつあります。

金額別の香典返し相場

具体的な金額別の相場は以下のとおりです:

| 頂いた香典の金額 | 香典返しの相場 | 代表的な品物例 |

|---|---|---|

| 3,000円 | 1,500円~2,000円 | 海苔セット、お茶、タオル |

| 5,000円 | 2,500円~3,000円 | カタログギフト、調味料セット |

| 10,000円 | 5,000円 | カタログギフト、高級食品 |

| 30,000円 | 10,000円~15,000円 | 高額カタログギフト |

| 50,000円以上 | 3分の1~4分の1相当 | 個別対応が必要 |

📊 実用的なポイント

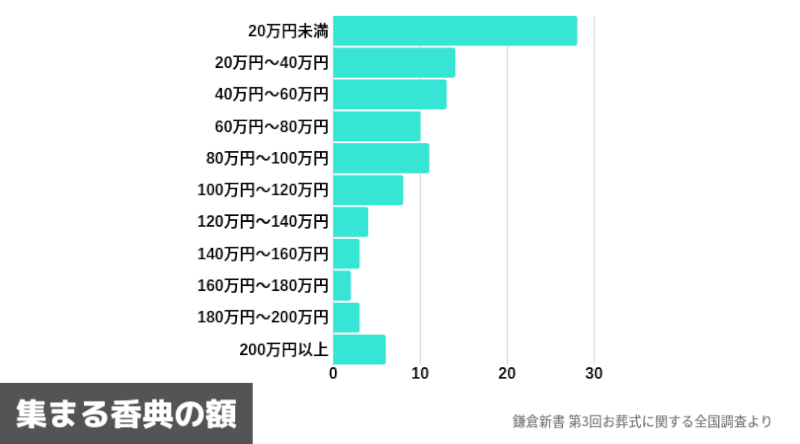

一般的な香典の相場が3,000円~5,000円であることから、香典返しとして1,500円~2,500円程度の品物が最も多く選ばれています。この価格帯では海苔、お茶、タオルなどの定番品物や、小額のカタログギフトが人気です。

高額な香典をいただいた場合の対応

30,000円以上の高額な香典をいただいた場合は、通常の半返しルールを柔軟に適用することが大切です。

🎯 高額香典への対応方法

3分の1~4分の1返し:50,000円の香典に対して25,000円の品物を返すと高額になりすぎるため、15,000円~20,000円程度の品物でも適切とされています。

丁寧なお礼状の併用:金額を抑えた分、心のこもったお礼状を添えることで感謝の気持ちを伝えましょう。故人との関係性や生前の厚誼に触れた個人的なメッセージが効果的です。

段階的な対応:即日返しで一般的な金額の品物をお渡しし、後日忌明け御礼として追加の品物を送る方法もあります。

⚠️ 注意すべき点

高額な香典をくださった方は、遺族の経済的負担を軽減したいという配慮から多めに包んでくださっている可能性があります。その趣旨を理解し、相手の気持ちに見合った適切な対応を心がけることが重要です。

地域による相場の違い

従来は地域によって香典返しの相場に大きな違いがありましたが、現在は全国的に標準化が進んでいます。

🗾 地域差の現状

北海道・東北地方:300円~500円程度の一律返しが主流でしたが、関東式の半返しも増加しています。

関東地方:半返しが標準的で、即日返しが多く普及しています。

関西地方:「満中陰志」として忌明け返しの伝統が根強く残りますが、金額的には半返しが基本です。

西日本・九州地方:地域色が強く残る地域もありますが、全体的には全国標準に近づいています。

📋 確認すべきポイント

現在は地域差が縮小しているものの、年配の方や地域の有力者の中には従来の慣習を重視する方もいらっしゃいます。迷った場合は以下の方法で確認することをおすすめします:

地域の葬儀社や菩提寺に相談する、親族の中で葬儀経験のある方に確認する、地域の互助会や町内会の方に尋ねる、といった方法で地域の実情を把握できます。

最終的には、故人を偲ぶ気持ちと参列者への感謝を込めて、適切な金額設定をすることが何よりも大切です。

香典返しにふさわしい品物選び

香典返しの品物選びは、「消え物」が基本と言われています。これは、故人の死に対する悲しみを引きずらないように、また不幸が残り続けないようにという配慮から来ています。適切な品物を選ぶことで、弔問に訪れてくださった方への感謝の気持ちを正しく伝えることができます。

消え物が基本|定番の品物一覧

香典返しでは形として残らない品物を選ぶのが慣習です。日常的に消費できるものや、使い切ることができるものが適しています。

食品関連の定番品物

🍃 日持ちする食品の定番:

海苔・乾物類:

- 海苔:精進料理に使われる食材として最も定番

- 椎茸:保存が効き、精進料理にも使われる

- 昆布:ただし慶事にも使われるため地域により避ける場合もある

飲料類:

- お茶:故人を偲びながら飲むという意味合いがある

- コーヒー:個包装のドリップタイプが人気

- ハーブティー:リラックス効果を意識した現代的選択肢

食品類:

- お菓子:羊羹、クッキーなど日持ちするもの

- 缶詰:長期保存可能な消え物として適している

- 調味料:オリーブオイルなど日常使いできる高級品

日用品・生活用品の選び方

🧼 実用的な生活用品の意味:

清浄・浄化の意味を持つ品物:

- タオル・ハンカチ:悲しみや涙を拭い取るという意味合い

- 石鹸・洗剤:悲しみや不幸を洗い流すという意味

- 入浴剤:心身をリフレッシュする意味で近年人気

これらの品物は賞味期限を気にする必要がなく、受け取った方が無理なく使用できるという実用面でのメリットもあります。

現代的な人気品物とその意味

🌿 時代に合わせた新しい選択肢:

健康・環境志向の品物:

- オーガニック食品:健康志向を反映した選択

- エコバッグ:環境に配慮した実用品

- フェアトレード商品:社会貢献への意識を込めた品物

高級感のある日用品:

- ドリップコーヒー:個包装で使いやすく高級感もある

- 高級石鹸セット:普段使いできる上質な品物

- アロマ関連商品:癒しの意味を込めた現代的選択

特に昨今は、品物を通して故人の人柄や価値観を表現する選択も見られるようになっています。

避けるべき品物とその理由

香典返しには避けるべき品物があります。これらは主に仏教の教えや言い伝えに基づいていますが、相手の心情に配慮する意味でも理解しておくことが重要です。

形として残るもの

❌ 避けるべき理由:悲しみや不幸も残るという考えから

具体的な品物:

- 食器・グラス類:使うたびに不幸を思い出すとされる

- 置物・装飾品:形として長く残ってしまう

- アクセサリー・時計:身につけるものは特に避けるべき

慶事に使われるもの

❌ 避けるべき理由:弔事と慶事の区別を明確にするため

代表的な品物:

- かつお節:結婚式の引き出物として使われる

- 昆布:「喜ぶ」に通じる縁起物とされる

- お酒:お祝いの席で使われることが多い

ただし、地域によっては昆布が許容される場合もあるため、地域の慣習を確認することが大切です。

宗教的にNGとされる品物

❌ 避けるべき理由:殺生を連想させるため

具体例:

- 肉類:四つ足の動物を連想させる

- 魚介類:生臭ものとして避けられる

- 商品券・現金類:金額が明確になり相手に気を遣わせる

また、地域や宗教によって異なる場合があります。関西地方では「満中陰志」という表書きが使われるなど、品物の選び方も地域により違いがあるため、親族や地域の方に相談することをおすすめします。

カタログギフトとデジタルギフト

近年、香典返しとしてカタログギフトやデジタルギフトを選ぶ方が増えています。2025年現在、カタログギフト市場は堅調な成長を続けており、返礼品市場では前年比115.9%の成長を見せています。

カタログギフトのメリット・デメリット

📊 カタログギフトの特徴比較:

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 選択の自由 | 受け取る側が好みのものを選択可能 | 選ぶ手間が発生する |

| 在庫管理 | 品物を事前に用意する必要がない | カタログの管理期限がある |

| 送料 | まとめて発送で効率的 | 個別配送の場合は割高 |

| 年齢対応 | 様々な年代に対応した商品構成 | 高齢者には操作が複雑な場合も |

🏆 人気カタログギフトランキング:

香典返し専用カタログギフトの人気商品:

- 1位:和(なごみ):約2,300点の商品掲載

- 2位:沙羅:法要にふさわしい落ち着いたデザイン

- 3位:瑠璃:シャディの弔事専用シリーズ

主要企業のサービス評価:

- リンベル: – 業界最大手、14コース展開

- シャディ: – 老舗企業の安心感

- ハーモニック: – 16コース送料無料

デジタル香典返しの最新動向

💻 2025年のデジタル化状況:

デジタルギフト市場は2017年から2024年にかけて4倍以上の成長を遂げており、香典返しの分野でも導入が進んでいます。ただし、実際の普及率は**約10%**に留まっているのが現状です。

主要デジタルサービスの特徴:

- リンベルe-Gift:カードタイプで住所不要、システム料が安価

- tsunagoo(つなぐ):年間11万件の訃報作成実績

- 香典Plus+:無料の参列者管理アプリ

- itowa:Web訃報とオンライン香典を一元化

🔍 普及状況と課題:

エンディング産業展の調査結果:

- 92%の葬儀社が「使いたい・検討したい」と回答

- **実際の導入率は約10%**に留まる

- 主な阻害要因:導入コストと業務負担

サービス選びのポイント

✅ 選択基準のチェックポイント:

コスト面の考慮:

- 送料の有無:無料サービスを選ぶとコスト削減

- システム手数料:デジタル版は冊子版より安価

- 配送料値上げ対応:2024年10月から郵便料金が最大34.9%値上げ

サービス品質の確認:

- 商品点数:1,900〜2,300点程度が標準

- 有効期限:カタログの利用期限の長さ

- サポート体制:高齢者への配慮があるか

相手に応じた選択:

- 高齢の方:従来の冊子タイプが安心

- 若い世代:デジタル対応も許容される

- 遠方の方:住所不要のeギフトが便利

カタログギフトは特に、様々な年齢層や好みの方に香典返しをする場合に便利です。迷った場合は、葬儀社や香典返し専門店のアドバイスを参考にするのも一つの方法です。

香典返しを渡す時期とタイミング

香典返しには即日返しと忌明け返しの2つの方法があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。地域の慣習や参列者の顔ぶれを考慮して、適切な方法を選択することが大切です。

即日返しと忌明け返しの使い分け

即日返しのメリット・デメリット

即日返しは、葬儀当日に香典をいただいた時点で、受付で会葬返礼品とは別に香典返しの品物をお渡しする方法です。関東地方を中心に全国的に浸透しつつあります。

📋 即日返しの主な特徴:

メリット

- 渡し忘れのリスクが少ない:香典と引き換えで確実にお渡しできる

- 手間とコストの削減:後日の発送手続きや送料が不要

- 税制上の優遇:当日負担した費用は葬儀費用として相続税控除の対象

- 管理業務の軽減:香典帳の整理や発送手配が不要

デメリット

- 一律対応の限界:その場で金額確認できないため、全員に同一品物となる

- 地域性への配慮不足:地域によってはマナー違反と捉えられる場合がある

- 高額香典への対応:相場より多くいただいた場合、後日追加対応が必要

💡 対処法:相場よりも多く香典をいただいた場合は、後日足りない金額に相当する品物を別途送ることで対応できます。

忌明け返しの進め方

忌明け返しは香典返しの伝統的な方法で、四十九日法要後に香典をくださった方へお返しする方法です。全国的には最も一般的な方法とされています。

⚰️ 忌明け返しの手順:

| 段階 | タイミング | 作業内容 |

|---|---|---|

| 準備開始 | 四十九日法要の日程決定後 | 香典返しの品物選びを開始 |

| 品物選定 | 法要2週間前まで | 香典帳を確認し、個々の金額に応じた品物を選定 |

| 発送準備 | 法要1週間前まで | 礼状や熨斗を準備、発送手配を完了 |

| 発送実行 | 法要後速やかに | 一斉発送を実施 |

🎯 忌明け返しの特徴:

- 個別対応が可能:一人ひとりの香典金額に応じた適切な品物を選択できる

- 伝統的な意味合い:故人を弔う忌中期間を経た後のお礼として意味が深い

- 丁寧な印象:受け取る側に丁寧な対応という印象を与えやすい

ただし、送り先が多い場合は負担が大きく、配送料も別途かかるため費用面での考慮が必要です。

地域による慣習の違い

2025年現在、全国から参列者が集まることが増えたため地域差は薄れつつあるものの、依然として地域特有の慣習は存在します。

| 地域 | 主流の方法 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 北海道 | 即日返し | 300~500円程度の一律返し、高額香典への追加返しは少ない |

| 東北地方 | 即日返し | 忌明けを三七日(21日)に前倒しする地域もある |

| 関東地方 | 混在 | 即日返しと後返しが混在、群馬県などでは香典返し辞退の「新生活制度」も |

| 関西地方 | 忌明け返し | 「満中陰志」として後返しが根強いが、即日返しも増加中 |

| 関西以西 | 忌明け返し | 四十九日法要後のお返しが多い傾向 |

🏯 宗教別の違い:

- 仏教:四十九日を忌明けとする

- 神道:五十日を忌明けとする

- キリスト教:特定の日数はなく、葬儀後1〜3ヶ月以内が一般的

地域の慣習を確認したい場合は、地元の方や葬儀社、菩提寺に相談するのが確実です。

送るタイミングの目安

忌明け後の配送スケジュール

忌明け返しを選んだ場合、忌明け法要後から一か月以内には届くように手配するのが一般的です。受け取る側も忌明け後しばらくは香典返しが届くことを予想していますが、あまり遅くなると心配をかけてしまいます。

📅 理想的な配送スケジュール:

| 法要からの期間 | 対応内容 | 受け取る側の印象 |

|---|---|---|

| 法要後1週間以内 | 発送完了(理想) | 非常に丁寧な対応 |

| 法要後2週間以内 | 発送完了(良好) | 適切なタイミング |

| 法要後1ヶ月以内 | 発送完了(許容範囲) | 一般的なタイミング |

| 法要後1ヶ月超 | 遅延(要連絡) | 心配をかける可能性 |

特に多くの人に送る必要がある場合は、香典返し専門店やカタログギフト会社のサービスを利用すると、礼状作成から発送まで一括して依頼できるため負担が軽減されます。

遅れた場合の対応方法

やむを得ない事情で香典返しが遅れる場合は、以下の対応を心がけましょう。

🚨 遅延時の対処法:

1ヶ月を超える遅れの場合

- 事前連絡:可能であれば電話やお礼状で遅れる旨を連絡

- お詫びの言葉:品物に添える礼状にお詫びの一文を追加

- 丁寧な梱包:通常より丁寧な包装や上質な礼状で誠意を示す

2ヶ月を超える大幅な遅れの場合

- 直接連絡:電話での謝罪を先に行う

- 追加のお礼:通常の香典返しに加えて心ばかりの品を追加

- 今後の関係性への配慮:関係性を損なわないよう特に丁寧な対応を

💬 遅延時の礼状文例: 「この度は長らくお待たせいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。遅ればせながら心ばかりの品をお送りいたします。」

特別な事情による遅れは仕方がないことですが、誠意ある対応により相手の理解を得られることがほとんどです。大切なのは相手への感謝の気持ちを込めて、できる限り丁寧に対応することです。

礼状とのしの正しい書き方

香典返しには適切な礼状とのし紙を添えることが大切です。これらは感謝の気持ちを伝える重要な要素であり、マナーを押さえることで故人を偲ぶ気持ちと遺族の感謝の意を正しく表現できます。

心のこもった礼状の作成方法

礼状は香典返しに添える大切なメッセージです。形式的な内容になりがちですが、心をこめて書くことで相手に真心が伝わります。

礼状に含めるべき要素

📝 礼状の必須要素:

- 頭語(「拝啓」など)

- 香典へのお礼

- 忌明け法要の報告(忌明け返しの場合)

- 香典返しの品物についての言及

- 故人への生前の厚意に対する感謝

- 略儀ながらの挨拶

- 結語(「敬具」など)

- 日付

- 差出人(喪主・遺族)

礼状作成の基本として、句読点は使用しないのが伝統的な形式です。また、身内には「逝去」ではなく**「死去」と表現**します。スペースや改行を使って読みやすくすることも重要です。

文例とテンプレート

以下は一般的な礼状の文例です:

拝啓

先般 亡〇〇の葬儀に際しましては ご多忙中にもかかわらずご会葬を賜り

またご丁重なるご厚志を賜り まことにありがとうございました

お陰様をもちまして 〇月〇日に四十九日忌の法要を無事に相営むことが

できましたのでご報告いたします

つきましては 心ばかりではありますが品物をお届けいたしましたので

お納めいただければ幸いです

故人が生前賜りましたご厚情に感謝申し上げますとともに

残された遺族につきまして今後も変わらぬご指導ご厚誼を賜りますよう

お願い申し上げます

先ずは略儀ながら書中を持って謹んでご挨拶申し上げます

敬具

令和〇〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇

喪主 〇〇 〇〇 他親族一同

近年では、故人の人柄を偲ぶ一文を加えるなど、形式にとらわれすぎない礼状も増えています。相手との関係性に合わせて検討するとよいでしょう。

手書きと印刷の使い分け

✍️ 作成方法の選択:

手書きが適している場合:

- 特にお世話になった方への礼状

- 少数の方への香典返し

- より丁寧な印象を与えたい場合

印刷が適している場合:

- 多数の方への香典返し

- 時間的余裕がない場合

- 温かみのある書体を選択することが重要

印刷の場合でも、署名部分だけは手書きにするなど、心のこもった対応を心がけましょう。

のし紙の選び方と表書き

のし紙は日本の贈答文化の象徴であり、香典返しには適切なのしを選ぶことが重要です。葬儀関連ののしは慶事用と区別するために、いくつかの特徴があります。

水引の種類と色の選択

🎀 水引の基本ルール:

| 項目 | 選択基準 |

|---|---|

| 色 | 基本は白黒。関西から西日本では黄白も使用 |

| 結び方 | 結び切り(不幸が繰り返されないという意味) |

| 蓮の有無 | 仏教の場合は蓮の絵が描かれたものを選択 |

水引は装飾的な紐で、色や結び方に重要な意味があります。弔事用の水引を選び、慶事用と間違えないよう注意が必要です。

宗教別・地域別の表書き

表書きとはのしの上部に書く文字のことで、宗教や地域によって大きく異なります。

🏷️ 宗教別の表書き:

| 宗教 | 表書き |

|---|---|

| 仏教 | 「志」または「御仏前」 |

| 神道 | 「偲草」(しのびぐさ) |

| キリスト教 | 「御霊前」 |

🗾 地域別の表書き:

- 西日本(特に関西):「満中陰志」

- 中陰(忌中)が満たされる(忌明けになる)という意味

- 忌明け法要を「満中陰法要」と呼ぶこともある

- 東日本:「志」が一般的

差出人の書き方

水引の下に遺族の名前を入れます。書き方には複数の選択肢があります:

👨👩👧👦 差出人の表記方法:

- 喪主の苗字のみ

- 喪主のフルネーム

- 「〇〇家」という表記

- 「〇〇家一同」という表記

差出人の書き方に特別な地域性はなく、家族の意向で決めることができます。

包装とマナー

香典返しの包装も弔事にふさわしいものを選ぶことが大切です。

弔事にふさわしい包装選び

🎁 包装の基本マナー:

- 色:白や無地、シンプルなものが基本

- 柄:地味で落ち着いたデザインを選択

- リボン:派手な装飾は避け、シンプルなもの

📦 包装の種類と特徴:

| 包装タイプ | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 紙包装 | 最も一般的でのしを直接付けられる | 破れないよう丁寧に扱う |

| 風呂敷包装 | 伝統的で上品な印象 | 正しい包み方を確認 |

| 箱入り | カタログギフトなどで使用 | 専用包装紙で包む |

配送時の注意点

📮 配送における重要ポイント:

- 配送伝票を直接かけ紙に貼らないよう適切な梱包

- 受け取り手が配送日時を指定できるサービスの活用

- 当日出荷やお急ぎ便の利用検討

- 破損防止のための適切な緩衝材の使用

デパートや専門店の包装サービスを利用すれば、適切な包装を施してくれるので安心です。最近は宅配サービスと連携した香典返しの手配サービスも充実しています。

香典返しの礼状とのしは、故人を偲び、弔問に訪れた方々への感謝を形にする大切な要素です。地域や宗教による違いを尊重しながら、心を込めて準備しましょう。

特別なケースへの対応方法

香典返しを辞退された場合

近年、遺族の負担を配慮して香典返しを辞退される方が増えています。このような場合は、相手の気持ちを尊重した対応が重要です。

📝 辞退される主なケース

香典返し辞退の理由:

- 遺族の費用負担への配慮

- 会社の規則や方針で受け取れない

- 書留で香典を送付された際の辞退申し出

✅ 適切な対応方法

丁寧なお礼状を送るのが最も適切な対応です。無理に品物を送ると、かえって相手に余計な気遣いをさせてしまう可能性があります。

お礼状では以下の内容を含めましょう:

- 香典への感謝

- 辞退のお申し出への謝辞

- 故人への生前の厚誼に対するお礼

お礼の電話も効果的ですが、書面でのお礼を併用するとより丁寧な印象を与えます。

会社や団体からの香典への対応

会社や団体からまとめて香典をいただいた場合は、個人とは異なる対応が必要です。

🏢 会社関係の香典返し

会社からの香典には以下のパターンがあります:

対応方法の使い分け:

- 個人名義の香典:通常の香典返しを個人宛に送付

- 部署一同の香典:部署で分けられる菓子折りなどを選択

- 会社名義の香典:会社宛にお礼状のみ、または全員で分けられる品物

部署一同への香典返しでは、個包装のお菓子や小分けできる品物が喜ばれます。1人当たり200-300円程度を目安に、全体で適切な金額になるよう調整しましょう。

⚠️ 注意すべきポイント

会社への対応で気をつけること:

- 業務時間中の訪問は避け、事前に都合を確認

- 短時間で要件を済ませる心構えを持つ

- 差し入れは控えめなものを選択

弔電・供花・供物へのお礼

弔電や供花・供物をいただいた場合も、適切なお礼が必要です。これらは香典とは別の配慮として送られているため、個別の対応が求められます。

📞 弔電へのお礼

弔電へのお礼は葬儀後1週間以内に行うのが理想的です。

弔電のお礼方法:

- お礼状を送る(最も正式で丁寧)

- お礼の電話をする(親しい間柄に適している)

- 弔電と香典両方いただいた場合:先にお礼の連絡、後日香典返し

🌸 供花・供物への対応

供花や供物をいただいた方には、霊前に飾らせていただいた旨を伝えることが大切です。

お礼状では以下を伝えましょう:

- いただいたものの具体的な内容への言及

- 霊前に飾らせていただいたことの報告

- 故人の最期を美しく飾ってくださったことへの感謝

供花と香典の両方をいただいた場合は、まずはお礼の連絡を入れ、忌明け後に香典返しを送付します。

特にお世話になった方へのお礼

葬儀の準備や進行に特別に尽力してくださった方々には、通常の香典返しとは別に個別のお礼が必要です。

👥 お礼が必要な対象

特別なお礼をすべき方:

- 近隣住民や世話役など葬儀を手伝ってくださった方

- 故人の勤務先で特に配慮いただいた方

- 遠方から駆けつけてくださった親族

⏰ お礼のタイミング

近隣住民や世話役などには、葬儀後2日以内に挨拶することが望ましいとされています。どうしても早期の挨拶が困難な場合でも、1週間以内には行いましょう。

故人の勤務先へは、まず数日中にお礼の電話を入れ、後日改めて挨拶に伺う意向を伝えるのがマナーです。

👔 訪問時の服装

お礼の訪問時は、葬儀ほどの厳格さは不要ですが、落ち着いた印象の服装を心がけましょう:

- 男性:ダークカラーのスーツが基本

- 女性:黒または濃い色の控えめなワンピースやスーツ

- アクセサリーは最小限にとどめる

香典返しの準備と手配を効率化するコツ

専門サービスの活用方法

香典返しの準備は、専門サービスを活用することで大幅に負担を軽減できます。特に多数の方に対応する必要がある場合は、プロのサービスを利用することをおすすめします。

🖥️ オンライン香典返しサービス比較

主要サービスの特徴を理解して、ニーズに合ったものを選びましょう。

| サービス名 | 特徴 | 主な強み |

|---|---|---|

| リンベル | カタログギフト最大手 | e-Giftサービス、14コース展開 |

| シャディ | 老舗企業の安心感 | 弔事専用「瑠璃」シリーズ |

| ハーモニック | 送料無料が魅力 | 16コース、送料無料サービス |

2025年の最新動向では、デジタル香典返しの普及率は約10%ながら、92%の葬儀社が導入を検討している状況です。

📦 配送代行サービスの選び方

配送代行サービス選びのポイント:

- 挨拶状作成から発送まで一括対応可能か

- 宗教・宗派に合わせたテンプレートが用意されているか

- 当日出荷やお急ぎ便に対応しているか

- 受け取り手の配送日時指定が可能か

配送コストの注意点として、2024年10月から郵便料金が最大34.9%値上げされており、送料を含めた総コストで比較することが重要です。

💰 コスト削減のポイント

効果的なコスト削減方法:

- 送料無料サービスを提供する業者の選択

- まとめて注文による単価削減

- 即日返しによる送料削減(相続税控除のメリットもあり)

- デジタルギフト活用による印刷・配送費削減

カタログギフトのシステム料や配送費は上昇傾向にありますが、一括発注により単価を抑えることが可能です。

管理と記録の重要性

香典返しを滞りなく進めるためには、正確な管理と記録が不可欠です。

📋 香典帳の整理方法

香典帳の基本項目:

必要な記録項目:

- 氏名(フリガナ)

- 住所

- 香典金額

- 関係性(会社、親族、友人など)

- 連絡先(電話番号)

デジタル管理を活用すると、後の作業が大幅に効率化されます。エクセルシートでの管理なら、オンラインサービスへの一括取り込みも可能です。

📮 送付先リストの作成

送付先リスト作成時の注意点:

- 宛名や住所の正確性をダブルチェック

- 敬称の使い分け(様、殿など)を確認

- 会社宛と個人宛の区別を明確化

住所不明の場合は、共通の知人に確認するか、デジタルギフトの活用も検討しましょう。

⚠️ トラブル防止の記録管理

トラブル防止のための記録:

- 誰にどの品物を送ったかの詳細記録

- 発送日と到着予定日の管理

- 特別な対応をした方の記録

香典返しの管理表を作成しておくと、高額香典への追加対応や特別にお世話になった方への個別対応の際に役立ちます。

相続税との関連

香典返しと相続税には重要な関連があります。税務上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。

💴 香典返し費用の税務上の取り扱い

基本的な税務上の扱い:

- 香典自体:社会通念上相当な金額であれば非課税

- 香典返し費用:原則として相続税の控除対象外

- 会葬返礼品:葬式費用として控除可能

2025年現在の相続税基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この基礎控除額は2015年から変更されておらず、2025年度税制改正でも据え置かれています。

⚖️ 即日返しと忌明け返しの税制上の違い

税制上のメリット比較:

| 方法 | 税務上の取り扱い | メリット |

|---|---|---|

| 即日返し | 葬式費用として控除可能 | 相続税軽減効果あり |

| 忌明け返し | 控除対象外 | 個別対応が可能 |

即日返しの場合、香典と引き換えで渡すため会葬返礼品として扱われ、葬式費用として全額相続税の控除対象となります。

忌明け返しでは、忌明け後の支払いとなるため相続税の控除対象外となりますが、個々の香典金額に応じた適切な対応が可能です。

税務上の判断に迷う場合は、税理士や葬儀社に相談することをおすすめします。

よくある質問

- 香典返しの相場はどのくらいですか?

-

頂いた香典の半額から3分の1程度が基本です。3,000円の香典なら1,500円程度、10,000円なら5,000円程度の品物を選ぶのが一般的です。

- 即日返しと忌明け返し、どちらが良いですか?

-

地域により異なりますが、現在は即日返しが増えています。関東地方では即日返しが主流、関西地方では忌明け返しも根強く残っています。

- カタログギフトは香典返しとして適切ですか?

-

現在では香典返しの定番選択肢となっています。受け取る側が好みの品を選べるメリットがあり、多くの方に喜ばれています。

- 香典返しを辞退されたらどうすればいいですか?

-

辞退の申し出を受け入れ、丁寧なお礼状や電話でのお礼で対応しましょう。無理に品物を送ると相手に負担をかけることになります。

- 高額な香典をいただいた場合の対応は?

-

全額の半分を返すと高額になりすぎる場合は、3分の1から4分の1程度でも構いません。別途丁寧なお礼状を添えることが大切です。

まとめ

香典返しは故人を偲び、弔問に訪れた方々への感謝を表す大切な習慣です。基本は「半返し」で、海苔やお茶などの消え物を選ぶのが原則ですが、地域や関係性により柔軟に対応することも重要です。

2025年現在、即日返しとカタログギフトが主流となり、デジタル香典返しも普及しつつあります。特に即日返しは相続税の控除対象となるメリットもあります。

香典返しを辞退された場合は無理に送らず、丁寧なお礼状で対応しましょう。多数の方に送る場合は専門サービスを活用することで、負担を大幅に軽減できます。

大切なのは、相手への感謝の気持ちを込めて、適切な方法で香典返しを行うことです。迷った場合は地域の慣習を確認し、専門サービスも積極的に活用しながら、心のこもった対応を心がけましょう。