突然の訃報に慌てて喪服を引っ張り出したら、数珠が見当たらない。買いに行こうとしたら「数珠は自分で買ってはいけないらしい」という話を思い出して、手が止まってしまった——そんな経験はありませんか。

この「自分で買ってはいけない」という話は、嫁入り道具の風習や葬儀との結びつきから生まれた完全な迷信です。仏教の経典にそのような記述は一切なく、現役の僧侶も明確に否定しています。

本記事では、葬儀マナーの専門メディアとして多くの参列者の疑問に向き合ってきた知見をもとに、迷信が生まれた背景、数珠なしで焼香する具体的な手順、100均の数珠は失礼にあたるのか、失敗しない選び方と購入場所まで、一記事で過不足なく解説します。

読み終える頃には、数珠にまつわる不安がすべて解消され、急な訃報にも落ち着いて対応できる判断基準が身についているはずです。結論を先にお伝えすると、数珠は自分で買って問題なく、持っていなくても葬儀には参列できます。ただし、大人のマナーとして一つ持っておくと安心です。

「数珠は自分で買ってはいけない」と言われるのはなぜか

「数珠は自分で買ってはいけない」というのは完全な迷信です。仏教の経典にはそのような記述は一切なく、僧侶の法話でもそのような教えは伝えられていません。むしろ数珠は自分で選んで買うべきものとされています。

迷信が生まれた2つの背景

この迷信が広まった背景には、主に2つの理由があります。

🔹 嫁入り道具としての習慣

昔から一部の地域では、嫁ぐ娘の幸せを願って親が数珠を贈る習慣がありました。この風習から「数珠は人から贈られるもの」という認識が根付き、「自分で買うものではない」という考えにつながったのです。

🔹 葬儀との強い結びつき

一般の人が数珠を使用する機会は主に葬儀や法要の場です。そのため「数珠=葬儀」というイメージが強く、新しい数珠を買うことは「近い将来に不幸がある」ことを暗示するような縁起の悪い行為だと考えられるようになりました。

しかし、これらはあくまで俗説であり、仏教の教えとは何の関係もありません。数珠を買うことと不幸があることに因果関係は存在せず、迷信に惑わされる必要はありません。

仏教の教えに「自分で買ってはいけない」という根拠はない

仏教的な観点から見ても、数珠を自分で購入することに問題はまったくありません。数珠には仏様のチカラが宿り、持ち主を清めるとされているため、むしろ自分で選んで購入することは仏様への敬意を表す行為です。

そもそも数珠は葬儀だけでなく、仏前での結婚式、寺院への参拝、日々のお仏壇へのお参り、お彼岸やお盆のお墓参りなど、さまざまな仏教行事で使用されます。数珠は決して不幸を象徴するものではなく、仏様とのつながりを表す大切な仏具です。「縁起が悪い」という発想は、数珠をお葬式で使うことだけを考えているから生まれるものにすぎません。

また、仏教では数珠は持ち主の分身とも考えられています。自分の手に馴染む素材や色を選び、愛着を持って使い続けることで、より深い供養の気持ちを表すことができます。

人からもらった数珠・形見の数珠は使ってよいか

親から贈られた数珠や、亡くなった家族から受け継いだ形見の数珠を使うことはまったく問題ありません。先祖代々受け継がれる数珠も多く、形見として大切に使い続けることは故人への敬意を表す行為とされています。

紐が古くなったり房が傷んだりしている場合は、仏具店に修理を依頼すれば再び使えるようになります。サイズが合わない場合も調整が可能です。

なお、数珠を人に贈ること自体も良いこととされています。成人祝いや就職祝い、結婚祝いなどの節目に贈るのは「大人としてふさわしい仏具を持ってほしい」という気持ちの表れであり、贈り物として適切です。

葬式・通夜・焼香で数珠がない場合の対処法

**数珠は必ずしも持たなくても問題ありません。**葬儀の場では数珠を持っている人と持っていない人が混在しており、数珠がないからといって参列を断られることはありません。

数珠なしでも葬儀に参列できる

**葬儀や通夜への参列において、数珠は必須ではありません。**数珠の主な役割は焼香の際に使用することですが、数珠を持っていない場合でも心を込めて合掌・焼香することで、故人への敬意を十分に表すことができます。

数珠がないことで周囲から苦言を呈されることはまずなく、故人を敬う心こそが最も大切です。

数珠なしでの焼香の手順

数珠がない場合の焼香手順は以下の通りです。

| 手順 | 具体的な動作 |

|---|---|

| 1. 焼香台へ向かう | 両手は自然に下ろし、ゆっくりと歩く |

| 2. 遺族・僧侶への一礼 | 焼香台の前で遺族と僧侶に向かって軽く一礼 |

| 3. 遺影への一礼 | 遺影に向かって深く一礼 |

| 4. 焼香 | 右手でお香をつまみ、額の高さまで上げてから香炉にくべる |

| 5. 合掌 | 両手を合わせて心を込めて合掌 |

| 6. 一礼して退場 | 遺影、遺族・僧侶の順に一礼して席に戻る |

数珠なしでも両手を合わせて心を込めて合掌すれば、故人への供養の気持ちは十分に伝わります。焼香の回数や作法は宗派によって異なるため、詳しくは焼香のやり方完全ガイド|宗派別の回数・順番をご確認ください。

数珠の貸し借りはなぜ避けるべきか

数珠を持っていない場合でも、他の参列者から数珠を借りることは避けてください。数珠は仏教において持ち主の分身とされ、個人的な守護を担うものと考えられています。借りた数珠では本来の意味を果たさないとされているため、貸し借りをするくらいなら、数珠を持たずに参列する方がよいとされています。

明確に貸し借りを禁止するルールがあるわけではありませんが、仏教的な思想から「数珠の貸し借りはマナー違反」と見られています。数珠がない場合は、素直に数珠なしで参列しましょう。

急に数珠が必要になった時の購入場所

突然の訃報で数珠が必要になった場合の購入場所を以下にまとめます。

| 購入場所 | 価格帯 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 100円ショップ | 110円 | 最も安価、どこにでもある | 耐久性に難あり |

| コンビニ | 500円〜 | 24時間営業 | 置いていない店舗もある |

| ホームセンター | 1,000円〜 | 比較的品質が良い | 仏具コーナーを探す必要あり |

| 紳士服専門店 | 2,000円〜 | 喪服と一緒に購入可能 | 選択肢が限られる |

最も確実なのは100円ショップです。ダイソー、セリア、キャンドゥなどで「御念珠」として販売されており、男性用・女性用ともに揃っています。店舗内では線香・香典袋が置かれているコーナーで見つけることができます。

また、葬儀社のスタッフに相談するのも有効な手段です。葬儀社のスタッフは会場周辺の情報に詳しいため、近くで数珠を購入できる場所を教えてもらえることがあります。購入できない場合でも、適切なアドバイスをもらえるでしょう。

喪服の手配が間に合わない場合は、喪服レンタル当日・即日対応ガイド|料金比較も参考にしてください。

100均の数珠は葬式で失礼にあたるか

100均の数珠が失礼かどうかは意見が分かれるところです。緊急時には十分使えるという見方がある一方、正式な場には適さないとする考え方もあります。

100均数珠の品質と見た目

100均の数珠の基本的な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 素材 | ガラス、ポリエステル、ABS樹脂製が中心 |

| 価格 | 110円(税込) |

| 種類 | 男性用・女性用の区別あり |

| 見た目 | パッと見では100円とは分からない仕上がり |

男性用は黒、濃紺、金茶の3色展開が一般的で、内径は約85mmです。女性用は黒、青、ピンクの3色展開で、内径は約75mmとなっています。透明なガラス製のものは見栄えが良く、外見上は100均の商品だとは分かりにくい仕上がりです。

緊急時なら100均数珠でも問題ないという考え方

数珠を持たずに参列するよりは、100均の数珠でも持参する方がよいという考え方が一般的です。急な通夜・葬儀で他に選択肢がない場合や、手持ちの数珠を忘れた場合は、100均の数珠でも十分に役割を果たせます。

子供用の数珠としても適しており、軽量で扱いやすく、万が一落としたり壊したりしても経済的な負担が少ないのがメリットです。

「失礼」とする見方もある

一方で、簡易的な数珠は遺族や参列者への配慮に欠けるとする見方もあります。小さなお葬式など大手葬儀サービスでは、「極端に簡易的な数珠は遺族や参列者に対して不快感を与える可能性がある」としており、時間があるなら正式な数珠を用意すべきという立場をとっています。

このように見解が分かれる点であるため、急な参列で他に手段がない場合は100均の数珠を利用し、時間に余裕がある場合はきちんとした品質のものを選ぶのが無難です。

長期使用には向かない理由

100均数珠の最大の問題は耐久性の低さです。珠をつなぐ紐が切れやすく、房の部分もほつれやすいため、葬儀中に紐が切れて珠が散らばるリスクがあります。

100均の数珠はあくまで緊急用と割り切り、メインで使用する数珠は別途購入することをおすすめします。

数珠の必要性を場面別に解説

数珠の必要性は参列する場面や葬儀の宗教によって異なります。絶対に必要というものではありませんが、持参することが一般的なマナーとされている場面があります。

通夜・葬儀での数珠

仏式の通夜や葬儀では、数珠の持参が一般的なマナーとされています。焼香の際に数珠を手にかけて合掌することで、故人への敬意を形として表すことができます。

ただし、数珠がないからといって参列を躊躇する必要はありません。最も大切なのは故人を偲ぶ気持ちであり、数珠の有無で判断されることはありません。

法事・法要での数珠

**法事や法要では、通夜・葬儀以上に数珠の持参が重要視される傾向があります。**法要は故人の供養を目的とした宗教的な儀式であり、より厳粛な場とされているためです。

法事の種類と数珠の重要度の目安:

- 🔹 四十九日法要:特に重要、ほとんどの参列者が持参

- 🔹 一周忌・三回忌:重要、親族は基本的に持参

- 🔹 七回忌以降:推奨されるが、簡素化される場合もある

- 🔹 お盆の法要:地域により異なるが一般的に持参

法事では読経の時間が長く、数珠を手にして心を落ち着かせる機会が多いため、特に親族として参列する場合は数珠を持参するのがマナーとされています。

お墓参りでの数珠

お墓参りでの数珠の持参は、個人の判断に委ねられる部分が大きいです。正式な儀式ではないため、必ず持参しなければならないものではありません。

数珠を持参するメリットは、お墓の前で手を合わせる際により心を込めて故人と向き合えることです。持参しない場合でも心からの供養の気持ちがあれば十分とされています。

家族葬・直葬(火葬式)での数珠

近年増加している家族葬や直葬(火葬式)での数珠の要否は、葬儀の形式によって異なります。

家族葬は身内中心で少人数の葬儀ですが、僧侶を呼んで読経を行うなど内容は一般的な葬儀と同じです。そのため仏式の家族葬であれば、数珠の持参が望ましいとされています。

**直葬(火葬式)**は通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う葬儀です。無宗教で行われることが多いため、数珠は一般的に不要とされています。ただし、僧侶による読経を行う場合は持参した方がよいでしょう。

キリスト教・神道・無宗教の葬儀では数珠は不要

**数珠は仏教の仏具であり、仏式以外の葬儀では使用しません。**キリスト教式や神式の葬儀に参列する場合は、数珠を持参する必要はありません。

特にキリスト教式の葬儀では焼香ではなく献花が行われるため、数珠の出番はありません。あらかじめキリスト教式や神式だと分かっている場合は、数珠を持参しない方がよいでしょう。

相手の宗教が不明な場合は、念のため数珠を鞄に入れて持参し、仏式以外と分かった時点で鞄にしまっておけば問題ありません。

数珠の選び方と基本知識

数珠を購入する前に、基本的な種類や選び方を理解しておくことが重要です。略式数珠であれば宗派を問わず使用でき、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

略式数珠と本式数珠の違い

数珠には大きく分けて略式数珠と本式数珠の2種類があります。

| 項目 | 略式数珠 | 本式数珠 |

|---|---|---|

| 珠の数 | 22〜54個 | 108個 |

| 宗派 | すべての宗派で使用可能 | 宗派別に形が異なる |

| 使い方 | 一重で使用 | 二重にして使用 |

| 価格 | 比較的安価 | 高価な傾向 |

| 実用性 | 携帯しやすく実用的 | 正式だが大きい |

一般の方には略式数珠がおすすめです。宗派を気にせず使用でき、携帯しやすく、価格も手頃です。本式数珠は特定の宗派にこだわりがある方や、家系的に本式を使う慣習がある場合に検討するとよいでしょう。

男性用・女性用の違い

数珠には男性用と女性用があり、主に珠のサイズと色調が異なります。男女兼用の数珠はありません。

| 項目 | 男性用 | 女性用 |

|---|---|---|

| 珠の直径 | 約10〜12mm | 約7〜8mm |

| 定番の色 | 黒、茶、紺、深緑 | ピンク、紫、白、水色 |

| 定番の素材 | 黒檀、縞黒檀、オニキス、虎目石 | 水晶、ローズクォーツ、アメジスト、パール |

| 印象 | シックで落ち着いた印象 | 上品で華やかな印象 |

数珠の色に厳密な決まりはなく、好みで選んで問題ありません。ただし、葬儀用には赤系の色は避けるのが無難です。迷った場合は、男性なら黒系、女性なら淡い色のものを選べば、どのような場面でも使えます。

すべての宗派で使える数珠の特徴

宗派を問わず使用できる数珠の条件は以下の通りです。

- 🔹 略式(一重)の構造であること

- 🔹 22珠または27珠が標準的

- 🔹 親玉・主玉・房の基本構成を備えていること

22珠の略式数珠が最も汎用性が高く、どの宗派の葬儀や法要でも違和感なく使用できます。初めて数珠を購入する方にはこの22珠の略式数珠をおすすめします。

価格相場と適正な予算

数珠の価格は素材や産地によって大きく異なります。

| 価格帯 | 品質・特徴 |

|---|---|

| 100〜300円 | 100均・コンビニ(緊急時のみ) |

| 1,000〜2,000円 | しまむら等(一時的使用) |

| 5,000〜10,000円 | 一般的な品質(推奨) |

| 10,000〜30,000円 | 高級品・本式数珠 |

| 30,000円以上 | 最高級品・希少素材 |

初めて購入する方には5,000円〜10,000円の価格帯がおすすめです。この価格帯であれば長く使える丈夫な日本製の数珠を購入でき、紐が切れた場合などの修理にも対応してもらえる場合が多いです。

数珠専門店の亀屋では、高価なものは不要だが「長く使える丈夫な日本製」を選ぶことを推奨しており、1,500円以上を目安にすれば比較的買い求めやすく品質も確保できるとしています。

数珠の購入場所とおすすめ

数珠はさまざまな場所で購入できますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。状況と予算に応じて最適な購入場所を選択しましょう。

仏具店で買うメリット

仏具店は数珠選びに最も適した場所です。

仏具店の主なメリット:

- 🔹 専門知識を持つ販売員に宗派や素材について相談できる

- 🔹 品質の高い商品が揃っている

- 🔹 修理・アフターサービスが充実している

- 🔹 百貨店の仏具売り場でも同様のサービスを受けられる

ただし、実店舗では品揃えが限られる場合もあります。特に本式数珠は在庫していないことが多く、取り寄せになるケースが一般的です。

オンラインショップで買うメリット

**インターネット通販は品揃えと利便性で優れています。**仏具専門のオンラインショップから、Amazon・楽天などの大手ECサイトまで選択肢が豊富です。

オンライン購入の主なメリット:

- 🔹 豊富な品揃えと価格比較が容易

- 🔹 購入者レビューを参考にできる

- 🔹 24時間いつでも購入可能

多くの専門オンラインショップでは電話相談にも応じており、実店舗より専門的なアドバイスを受けられる場合もあります。ただし、実物を手に取って確認できないのがデメリットです。

避けるべき購入場所

数珠選びでは、仏具としての要件を満たさない商品に注意が必要です。

特にファッション性を重視したブレスレット型のパワーストーンは、正式な仏具としての構成(親玉・主玉・房)を持たないため、葬儀や法要には適しません。アクセサリーショップやスピリチュアル系の店舗で販売されている商品は、仏事での使用を想定していないものが多いため注意してください。

数珠の正しい持ち方と使い方

数珠は故人や仏様への敬意を表す大切な仏具です。正しい持ち方を知っておくことで、葬儀や法要の際に慌てることなく、心を込めて参列できます。

基本の持ち方(左手で持つ理由)

数珠の基本的な持ち方は左手に持つのが原則です。仏教では左手が「清浄な世界」、右手が「俗世」を表すとされており、仏具である数珠は清らかな左手で持つことが丁寧とされています。

基本の持ち方:

- 🔹 左手の親指以外の4本の指にかける

- 🔹 房(ふさ)を下に向けて垂らす

- 🔹 右手は空けておく(焼香に使うため)

焼香時の数珠の扱い方

焼香は葬儀で最も重要な場面の一つです。数珠を持っている場合と持っていない場合、それぞれの手順を押さえておきましょう。

数珠ありの場合:左手に数珠をかけたまま焼香台へ向かい、右手でお香をつまんで香炉にくべます。合掌の際は両手の親指と人差し指の間に数珠をかけ、房を下に垂らして心を込めて合掌します。

数珠なしの場合:両手を自然にして焼香台へ向かい、右手でお香をつまんで香炉にくべます。合掌の際は両手をきちんと合わせて心を込めて手を合わせます。

いずれの場合も、焼香を行う右手を常に空けておくことが重要です。

合掌時・移動時・着席時の持ち方

葬儀会場でのさまざまな場面での持ち方にも、基本的なマナーがあります。

| 場面 | 持ち方のポイント |

|---|---|

| 合掌時 | 両手の親指と人差し指の間にかけ、房を下に垂らす |

| 移動時 | 左手で房を下に垂らして持ち、バッグには入れない |

| 着席時 | 左手に持ったまま膝の上に置く。椅子や床に直接置かない |

| 使わない時 | ハンカチや袱紗の上に置くか、数珠袋に入れる |

数珠は仏具として丁寧に扱うことが求められますが、過度に緊張する必要はありません。故人への敬意を忘れずに自然に振る舞うことが大切です。

宗派別の持ち方(比較表)

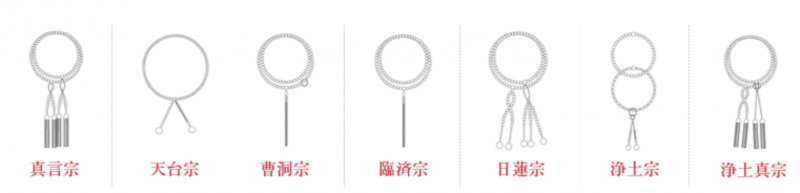

略式数珠であればどの宗派の葬儀でも基本的に使用できますが、持ち方には宗派ごとの違いがあります。以下の表を参考にしてください。

| 宗派 | 基本的な持ち方 | 房の位置 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗(西) | 二重にして両手に挟む | 真下 | 擦り合わせない |

| 浄土真宗(東) | 親玉を上にして両手にかける | 左側 | 擦り合わせない |

| 浄土宗 | 両手の親指と人差し指の間 | 真下 | 形式に厳格な決まりなし |

| 真言宗 | 両手の中指にかける | 真下 | 擦り合わせることもある |

| 曹洞宗・臨済宗 | 左手の親指と人差し指の間 | 真下 | 厳格な作法はない |

| 天台宗 | 親指と人差し指の間 | 手前 | 音を出すこともある |

| 日蓮宗 | 左手に二重にかける | 真下 | 数取玉が特徴 |

これらはあくまで一例であり、地域やお寺によっても解釈が異なる場合があります。最も大切なのは故人を敬う心であり、基本的な左手での持ち方を守っていれば問題ありません。作法に迷った場合は、周りの方の所作を参考にするのが無難です。

数珠の取り扱いと保管

数珠は仏具として大切に扱うべきものです。適切な取り扱いと保管を心がけることで、長く使い続けることができます。

袱紗を使った持ち運び・会場での扱い方

数珠を持ち運ぶ際は、数珠袋や袱紗(ふくさ)に包んで携帯するのが基本です。

持ち運び・会場での注意点:

- 🔹 袱紗や数珠袋に入れて持ち運ぶ

- 🔹 ポケットに無造作に入れない

- 🔹 椅子やテーブルに直接置かない

- 🔹 どうしても置く場合はハンカチや袱紗の上に置く

袱紗は数珠だけでなく香典袋を包む際にも使用できるため、一つ持っておくと便利です。弔事用には紫色や黒色が一般的で、慶弔両用の紫色を選べばさまざまな場面で使えます。袱紗の選び方や使い方の詳細は、葬儀の袱紗(ふくさ)の包み方と渡し方で解説しています。

保管方法の基本

数珠を使用しない時の保管方法も重要です。長く大切に使うために、以下のポイントを守りましょう。

保管時の重要ポイント:

- 🔹 専用の数珠袋に入れて保管する

- 🔹 湿気の少ない場所で保管する(仏壇の引き出しやタンスの上段など)

- 🔹 直射日光が当たらない場所に置く(天然石は色あせの原因になる)

- 🔹 車内などの温度変化が激しい場所は避ける

天然素材の数珠は湿気で変色する可能性があるため、風通しの良い場所での保管が理想的です。

数珠が壊れた・紐が切れた場合の対処法

数珠で最も多い破損は珠をつないでいる紐が切れるケースです。数珠が切れると縁起が悪いと心配される方もいますが、そんなことはありません。古くから**「悪縁を絶つ」**などと言われ、数珠が身代わりになってくれたという前向きな捉え方をするのが一般的です。

修理の方法と費用の目安:

| 修理内容 | 費用の目安 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 紐の交換 | 1,000円〜3,000円 | 1〜2週間程度 |

| 房の交換 | 2,000円〜5,000円 | 1〜2週間程度 |

| 珠の補充 | 珠の種類により異なる | 要相談 |

修理は仏具店や数珠専門店に依頼します。紐が切れた場合は、飛散した珠を袋や封筒にまとめて持参してください。修理できないほど損傷している場合は、お寺でのお焚き上げや仏具店での引き取りサービスを利用して処分するのが一般的です。

まとめ

「数珠は自分で買ってはいけない」は完全な迷信であり、仏教の経典にも僧侶の教えにもそのような根拠はありません。むしろ自分で選んで購入することで、手に馴染み、愛着を持って使い続けられる数珠を手にすることができます。

数珠がなくても葬儀への参列は可能ですが、大人のマナーとして一つ持っておくと安心です。仏式以外(キリスト教・神道・無宗教)の葬儀では数珠は不要なので、葬儀の形式に応じた判断が必要です。

初めて購入する方は、すべての宗派で使える略式数珠(22珠)を5,000円〜1万円の価格帯で選ぶのがおすすめです。100均の数珠は緊急時の選択肢にはなりますが、長期使用には正式な数珠を別途用意しましょう。

数珠を持っていない方は、余裕のあるうちに一つ購入しておくことで、急な訃報にも落ち着いて対応できます。正しい持ち方の基本は左手ですが、細かな作法よりも故人を敬う心を大切にしてください。

よくある質問と回答

- 子供にも数珠は必要?

-

物心がつく年齢(小学校高学年頃)であれば持たせるのが一般的です。100均の数珠でも十分で、マナーを学ぶ機会になります。

- 他宗派の葬儀に自分の宗派の数珠で参列してもいい?

-

問題ありません。自分の宗派の数珠を持参するのが基本です。迷う場合は略式数珠を選べばどの宗派でも使えます。

- ブレスレット型の数珠は葬儀で使える?

-

正式な場には適しません。親玉・主玉・房を備えた正式な数珠を使用してください。

- 数珠の値段はどれくらいが適切?

-

5,000円〜1万円が一般的な価格帯です。長く使える品質と修理対応の有無を重視して選びましょう。

- 結婚したら数珠は買い直すべき?

-

買い直す必要はありません。数珠は個人の仏具なので、独身時代のものをそのまま使えます。

関連記事